私の製図試験当日の様子

私が当日どのように過ごしたのか思い出してみました。持ち物をチェックして、食べ物と飲み物を準備して、重たい製図板を抱えて試験会場へ。

狭い試験会場は二度目ともなると驚きもなく、ただただ不安な気持ちを押し殺して道具を配置。

いざ試験が始まると、エスキスを失敗して、時間配分がめちゃくちゃに。でも、必死に最後まで作図しました。

様々なトラブルが発生しましたが、練習を重ねていたためか、頭の中が真っ白でも、手は動いてくれました。

当日思ったことや感じたことをまとめました。

持ち物と食べ物と飲み物について

試験会場は居心地のよい場所とは限りません。

あまり良い会場でない場合に備えて、持ち物には少し工夫が必要です。

私の2年目の製図試験の試験会場

私の製図試験会場は、東京大学の駒場キャンパスでした。

どの校舎になろうとも駅からは近いのですが、コンビニなどの店舗に行くためには少し歩くのが難点でした。

教室は一列がとても狭く、机の幅も狭いため、前の人たちのエスキスや製図は丸見えでした。深く座ると、後ろの人の製図板が背中に当たるので、背もたれは使えませんでした。

文房具が落ちたら見通しが悪くうまく探せません。荷物の置き場所が狭く、主に椅子の上に置きました。

空調はあまり効かず、暑かった覚えがあります。

私の持ち物の工夫

前日までに、試験当日の持ち物を揃えました。ほとんど資格学校などからもらったリストを参照して揃えました。

その他注意した点としては以下の通りです。

・昼食や飲み物などは事前に購入

飲み物は蓋付きのペットボトルで。

・三角形の枕は会場で必ず受け取る

本番の机は狭く、椅子が邪魔して立ち上がることもままなりません。角度があると楽に作図できます。

・耳栓は念のため用意

周囲のペンやシャープペンの音はプレッシャーになります。周囲の人々の息遣い、消す時の台と机の音も結構気になります。

・文房具は複数用意

以前の記事で紹介した消しゴムホルダーとリール付きストラップはおすすめです。

・タオルも必ず用意

汗をかいた時や、飲み物の結露を拭く時に便利でした。

・ビニール袋やジップロックを用意

机の上や周囲は狭いのでうまく仕分けして物が置けません。結露した飲み物や、かんだ鼻紙、おにぎりの包装、机に置ききれなかった文房具など、とりあえず袋に分類して入れることができました。

会場に持ち込んだ製図道具に関しては以下の記事にまとめました。お時間あったら見てみてください。

時間配分について

狭い教室では、周囲の人のエスキスする様子が否応なしに目に入ってきますが、なるべく自分のペースで取り組みました。

私が心がけたこと

本番のミスやハプニングは必ず起こると考えて臨むべきです。

1年目の製図試験の様子はあまり覚えていませんが、私は途中で諦める気持ちが勝って、最後まで頑張ることができませんでした。

2年目の製図試験では、その反省点を生かして、何があっても最後まで粘り強く取り組むことにしました。特に以下の3つを心に誓っていました。

・計画より遅れていても、落ち着いて取り組む

・歩行距離などは目分量で数字を書いておく

・試験時間が終了しても可能な限り描き続ける

私の2年目の製図試験でのミス

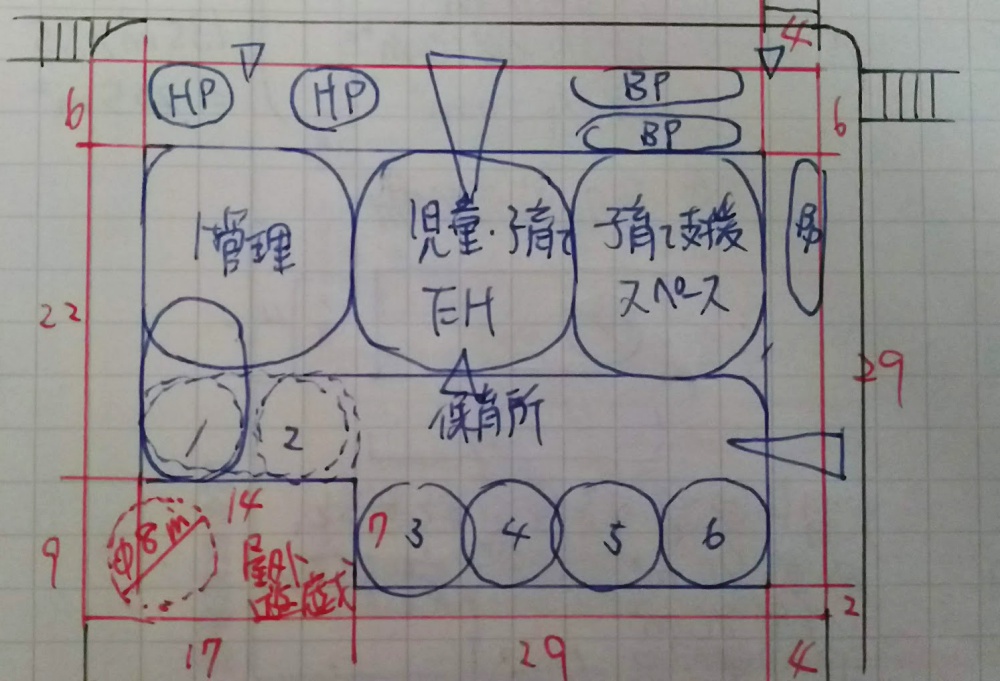

2年目の平成28年製図試験の課題は、「子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設)」でした。

所要室には図書館が含まれていましたが、1/200で壁をかき始めてしばらくしてから、図書館を忘れている事に気が付きました。

図書館は面積も大きく、絶体絶命のピンチだと感じました。

計画より遅れた場合でも、一呼吸おいて落ち着いて取り組む

エスキスの断面検討に立ち返り、再検討しました。

1階の遊戯室は、同じような床面積の部屋で、たまたま吹き抜け空間として計画していました。1フロアにおさめて、1階の階高を高くし、階段の段数を追加しました。そして、2階の遊戯室上部に図書館を収めました。

エスキスと作図を修正し終えてから時間を確認したら、20分ほどオーバー。

落ち着こうと思って一旦イスに深く腰掛けると、まだエスキスしている人がたくさん視界に入ってきて、「今回の課題はもしかして難しいのかもしれない」と少し冷静になることができました。

本番は練習や模試よりも速いスピードで作業できる

自分を慰めつつ、震える手で製図を再開しました。

チェック時間は60分確保できるはずが、実際は他のミスも重なり10分くらいになりました。でも、チェック項目を覚えていたのでスムーズでした。

本番中の集中力は模試の比ではありません。

いろんなミスは重なったものの、一つ一つの作業は普段よりもずっと早く、様々な部分で少しずつ挽回していくことができました。

仕上げの時間が足りない場合でも、仮に何かを書き込んでおく

時間が切迫していたので、歩行距離をはかる心の余裕がありませんでした。なんとなく、32m、28m、などと練習中の雰囲気を思い出しながら書きました。

採点者は歩行距離をすべてチェックすることは不可能でしょう。私が合格したことを鑑みると、仕上げ段階の各パーツは、書いたもの勝ちかもしれません。

正確性にこだわりすぎないことも重要だと思いました。

試験時間終了間際になっても描き続ける

平成28年の製図試験では、日射遮蔽効果のある樹木を植樹する、と指定がありましたが、私は完全に忘れていました。

試験時間終了間際になって、間に合わないかもしれないというプレッシャーをはねのけ落ち着こうと思って深呼吸をしていると、周囲の人たちが盛んに木を描いているのが目に飛び込んできました。

慌てて外構の条件を見直し描き込み始めました。

直径5mの円が1つ以上入るスペース、というの指定も、その時に問題用紙を見て再認識しました。円をフリーハンドで描き込みました。

目地、水勾配、出入り口、書きそびれた寸法、、、たくさんのものを時間ギリギリに描きました。

試験を終わってみて思うこと

仕上げ段階には、得点に直結する動作が増えます。最後が頑張りどきなのです。不合格になるくらいなら、失格の方がマシです(度をすぎると本当に失格になりそうですが)。

斜め前に学部の後輩が座っていたのですが、用紙回収中にも係わらず粘る私のことを見て、びっくりしてました。後輩の冷たい目線が今でも忘れられません。

しかし、最後まで諦めないことこそが、製図試験に合格する上での最大のポイントではないかと思います。

製図の勉強方法を記した他の記事

試験本番の過ごし方以外についても、以下のような構成で一級建築士の製図試験対策のブログを執筆しています。

製図はどうやって勉強するのか

見学のメリットはどこにあるのか

室内レイアウトを苦手にしないために

スピード対策は効率的に

製図の作図手順を変更する

チェック項目を何度か唱えて覚える

道具は資格学校や先生の意見を鵜呑みにしない

1階の面積や各コーナーの面積を試算するには

面積調整で設計コンセプトも決まる

エスキスは1/700で考える

試験本番にトラブルがあってもあきらめない(今見ている記事です)

これらの記事では、資格学校のエスキスの解説から大きく逸れること無く、なるべく普遍的なノウハウをわかりやすく説明しています。

1年目に合格できなかった時のくやしさを思い出して、情熱をもって、わかりやすくまとめたつもりです。

お時間のあるときに覗いていってください。

コメント