面積調整は製図の肝

所要室の表にある各室の面積を、各階に割振る作業のことを、面積調整と呼びます。

面積調整のやり方を一度マスターすると、どのような課題が出題されても自動的に答えを導き出せるのではないかと思えるほど、エスキスが楽になります。

早い段階でマスターしておきたい面積調整と、その際行う断面検討についてまとめました。

面積調整はエスキスの肝!

面積調整のやり方を理解してからというもの、私はこの作業が製図の中で一番好きになりました。

「音の出る室を2階に集約しました」

「ラウンジは1階に設け、利用者の交流を促進する計画としました」

といった、いろんなストーリーがこの作業で急展開します。

エスキスの肝となるばかりか、記述のネタもここで決まります。

面積調整のおおまかな手順と断面検討のポイント

問題用紙の所要室の表に記載された室を、四角いお団子のように室を積み重ねて各階の面積のバランスを調整します。

これを、断面検討と呼びます。

また、断面検討を通して各階のバランスを調整する作業全体を面積調整と呼びます。

ややこしいですね。

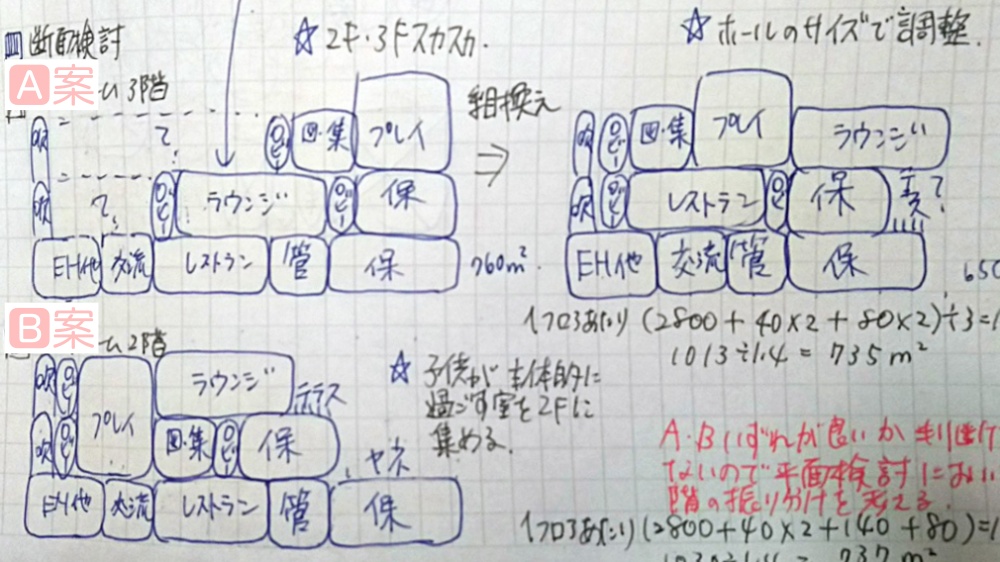

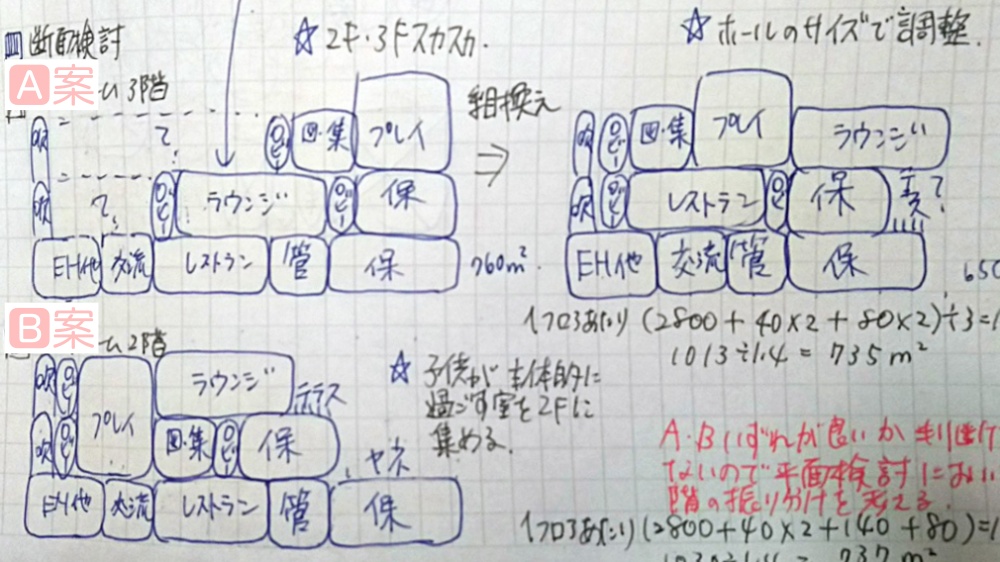

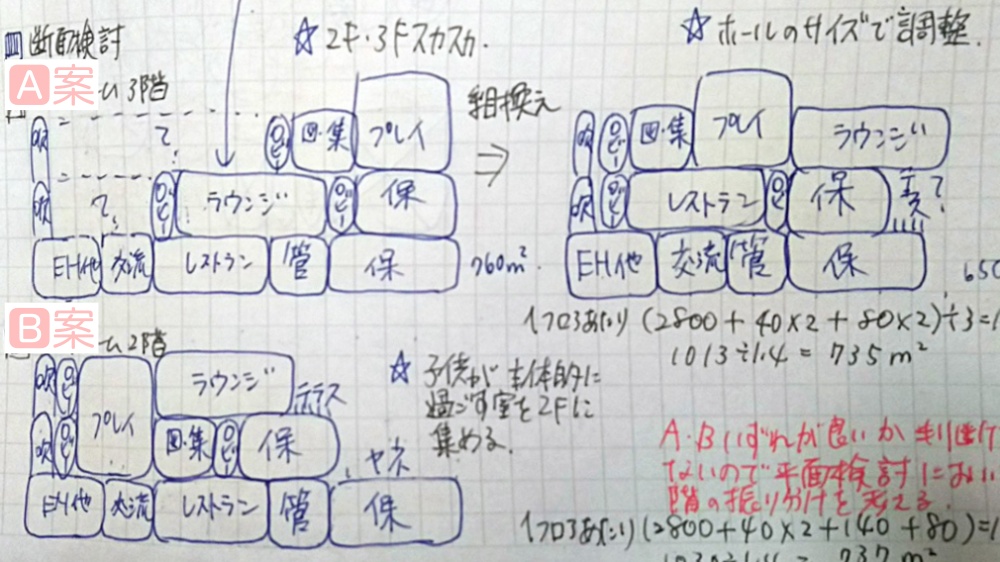

断面検討は、以下のイメージの通り、お団子を並べた図を用いて行います。

マスの使い方を決めておく

断面検討においては、5mm方眼の横1マスで50㎡をイメージ、縦1マスで高さ2mをイメージして団子を描いていくとよいでしょう。

写真の上段にあるA案では、3階にプレイルームを配置しています。プレイルームは天井高を高くする必要のある部屋で、広さ140㎡、高さ6m。3×3マスのお団子で表現してます。

写真の下段にあるB案は、2階にプレイルームを配置しています。2階に配置する場合は1層分吹き抜けとなることから、屋根の位置を3階に合わせるため、高さ8mとしています。よって3×4マスのお団子で表現してます。

断面検討の作図方法をシンプルにする

私の場合、本番は、お団子で断面検討をすることはしませんでした。

資格学校で課題をこなすうちに、どんどん簡素化して上のイメージのようなやり方に落ち着きました。

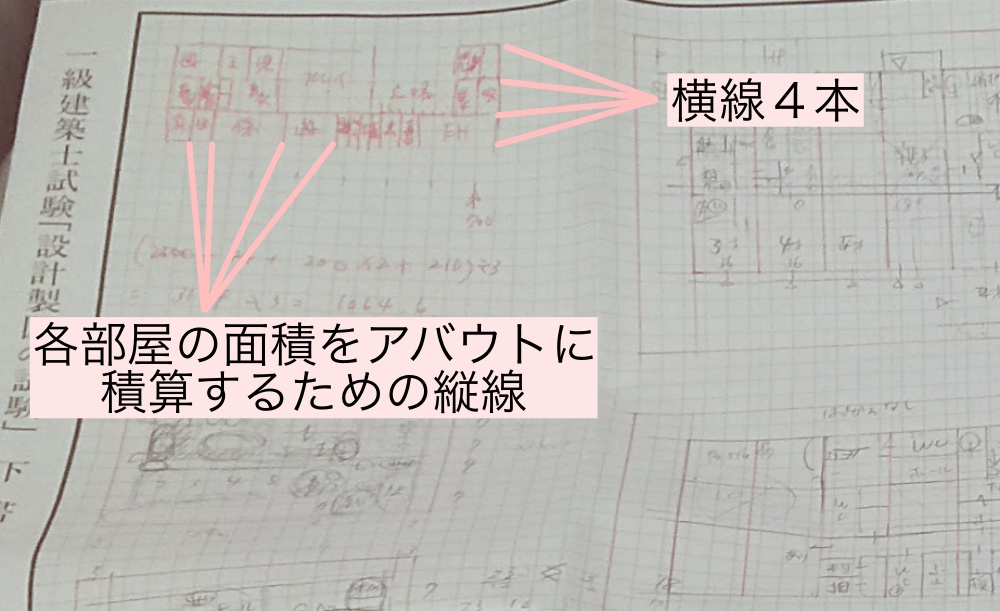

3階建ての場合

横線を4つ引いてその線の間に左から詰めて縦線を引き、面積を足し合わせる

丸を描くよりも、直線を描いたほうが、時短となるのでおすすめです。

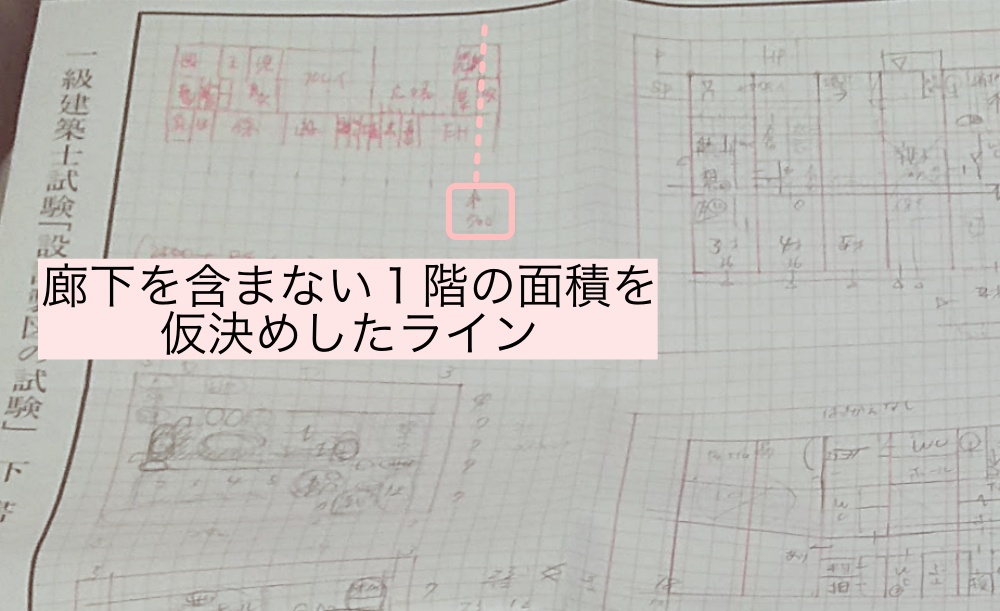

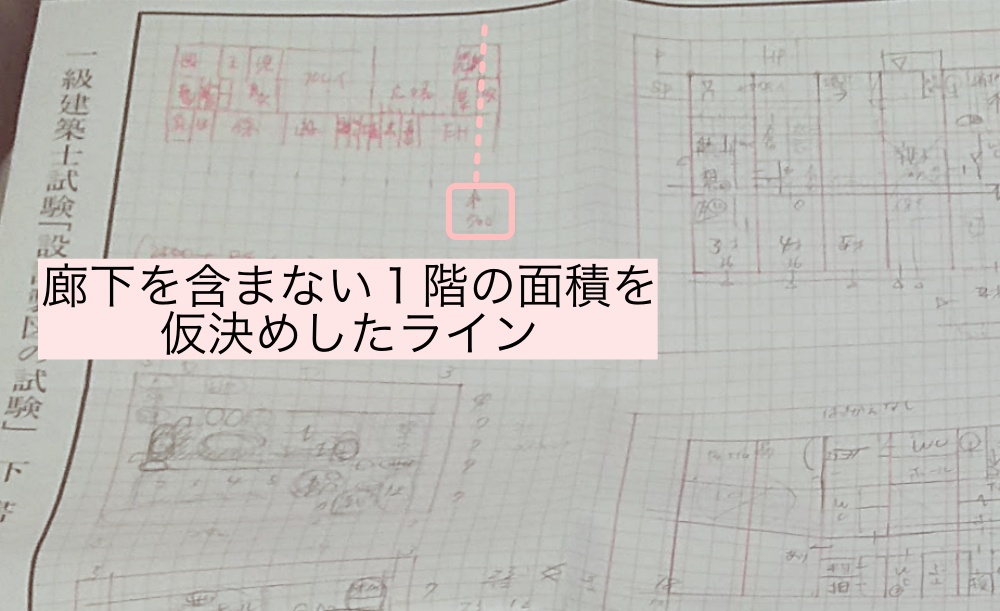

廊下を含まない1階の面積を仮決めしておく

面積調整において、総3階に近いプランを作ると、1/400の平面検討において、縦動線を取りやすくなり、エスキスの時短に繋がります。

総3階に近いプランにおいて、お団子の1階部分を何マス分まで使ってよいのか、予め目星をつけておくと、迷いなくお団子を並べられるので、断面検討においても時短になります。

総3階に近いプランにおいて1階の廊下を含まない面積を推定するには

お団子の図には、廊下などの面積が含まれていません。

総3階に近いプランを作るためには、問題用紙に記載された「床面積の合計の上限」(廊下を含んだ面積)から、1階の廊下を含まない面積を推定する必要があります。

推定の手順を解説します。

吹き抜け・テラス・屋根などの配置を仮決め

まず、吹き抜けやテラス、屋根などの配置を仮決めし、そこで消費される空間を検討します。

上のイメージの下段、B案の場合を見てみます。

プレイルーム・吹抜け・テラスなどの要素を必要とするプランの場合、例えば以下のような感じで面積を計算しておきます。

・プレイルーム上部140㎡(高さを2層分とする室を、1階や2階に置く想定。上のイメージの上段のように3階にプレイルームを置く場合は0㎡とする。)

・吹抜け40㎡×2層分(2階と3階が吹抜けとなる想定)

・3階テラス80㎡(2階の屋根が全てテラスとして使用される想定)

となります。

問題用紙に記載された「床面積の合計の上限」にこれらの空間の面積を足した面積を出し、3階建てであれば3で割って、1階の面積を仮に算出します。

この値をA㎡とします(A案・B案、A㎡・B㎡など、AとBが複数出てきてわかりづらくてすみません)。

「床面積の合計の上限」2,800㎡の3階建てを指定された場合、

A=(2,800+140+40×2+80)÷3≒1,033㎡

となります。

廊下係数で割って、廊下の面積を排除すると、

A÷1.4≒738㎡(B㎡とします)

廊下係数に関しては以下の記事に詳しく載せています。

1マスで50㎡ですから、

738÷50=14.7マス≒15マス

15マスを使って1階部分のお団子を並べていけば、総3階に近いプランができます。

並べた結果、上のイメージのように、きっかり15マスに収まらなくても大丈夫ですが、近い値で収めるようにします。

お団子を並べる

断面検討の作図は、1階からはじめます。共用・管理部門で必ず配置されるエントランスホールやロビーなどといった室から順に並べていきます。

私が製図に合格した年のお題は保育園。保育室を1、2階に振り分ける必要がありました。

何歳児用の保育室から2階に振り分けるべきか不確定だったので、1階の団子の順番を工夫して、

・エントランスホール(EH)を左下に

・その右に交流スペース(交流)

・その右にレストラン(レストラン)

・その右に管理事務室(管理)

・最後に保育所部門の保育室(保)、、、

といった具合に1階の所要室の団子を並べていき、15マス使い切ったら、上階に団子を並べていきました。

断面検討の図には、各部門・各階のロビーや吹抜けの団子を忘れずに描き込んでおきましょう。

テラスは、,,,,,,,(屋上緑化の芝生)を描き込んでおき、存在を忘れないよう工夫しました。

ストーリーを紡ぐ

お団子を重ねていく際、いろんなストーリーを思い描きます。

「吹抜けを通して1階の賑わいを2階に伝達」

などなど。

断面検討の図を作る際にストーリーを考えておくことが記述の時短となります。

代替案をつくる

1パターン描いてみて、しっくり来なければ、面倒くさがらず2パターン目も作ってみます。

1階より2階や3階が大きくなってしまったり、スカスカになってしまったりした場合、上限の面積に足す吹き抜けの面積などが間違っていないか、別の階にプレイルームを持っていくとどうなるのか、といった他の組み合わせを考えてみると良いでしょう。

プレイルームを置く階を変更するなど、上階に影響をおよぼす変更をする場合は、新しくB㎡を算出します。そして改めて1階に並べるお団子の使うマスの数を出します。

断面検討の図を、1パターン目で描いたお団子を組替えて作ります。

要求室や設置階の条件を確認する

「設備室、更衣室を忘れていた」「テラスは2階って指定されていたのに3階に作ってしまった」ということがないように見直します。

断面検討の前に、問題用紙の隅で、所要室の表に記載された室の面積を算出する作業があり、このときに所要室のあるべき場所について何か条件が付されていないか(「2階以上」「○○室の隣」など)を確認しているはずですが、断面検討の後にもう一度この条件を確認する必要があります。

ここでミスを防いでおくと、合格がぐっと近づきます。逆に、ここでミスを見逃すと、大変なことになります。

面積調整をマスターしてどのような問題にも対応できるようにする

一級建築士の製図試験において今後も、解答用紙がA2サイズで、1〜3階平面+1断面といった4図面を課されることが想定されます。

この場合、ご紹介した方法で断面検討と面積調整を進めていけば、どのような問題が出ても面積の振り分けをスムーズにできるはずです。

製図試験はいろんなことを学んだり練習したりしなければなりませんが、まずは断面検討をマスターしてしまいましょう。

毎回の製図課題がちょっと楽しくなりますよ。

製図の勉強方法を記した他の記事

面積調整と断面検討以外についても、以下のような構成で一級建築士の製図試験対策のブログを執筆しています。

製図はどうやって勉強するのか

見学のメリットはどこにあるのか

室内レイアウトを苦手にしないために

スピード対策は効率的に

製図の作図手順を変更する

チェック項目を何度か唱えて覚える

道具は資格学校や先生の意見を鵜呑みにしない

1階の面積や各コーナーの面積を試算するには

面積調整で設計コンセプトも決まる(今見ている記事です)

エスキスは1/700で考える

試験本番にトラブルがあってもあきらめない

これらの記事では、資格学校のエスキスの解説から大きく逸れること無く、なるべく普遍的なノウハウをわかりやすく説明しています。

1年目に合格できなかった時のくやしさを思い出して、情熱をもって、わかりやすくまとめたつもりです。

お時間のあるときに覗いていってください。

コメント