どんな絵本も子供の糧になる

絵本のべ1万冊目指して、とりあえず1年間以上、毎日10冊、のべ5000冊あまり読み聞かせてきました。

絵本の読み聞かせをしていると、どんな絵本であっても、子供の様々な反応が得られ、時には絵本の内容に関して質問されることもあります。

子供との絵本を通じたコミュニケーションの中で、「良い絵本」について、改めて考えさせられたことををご紹介します。

子供は絵本から密かに多くを学んでいる

ノンタンは人気があるため、批判の的になりやすい絵本です。

でも、さまざまな絵本を読み聞かせてみた私に言わせれば、ノンタンは間違いなくオススメの絵本です。

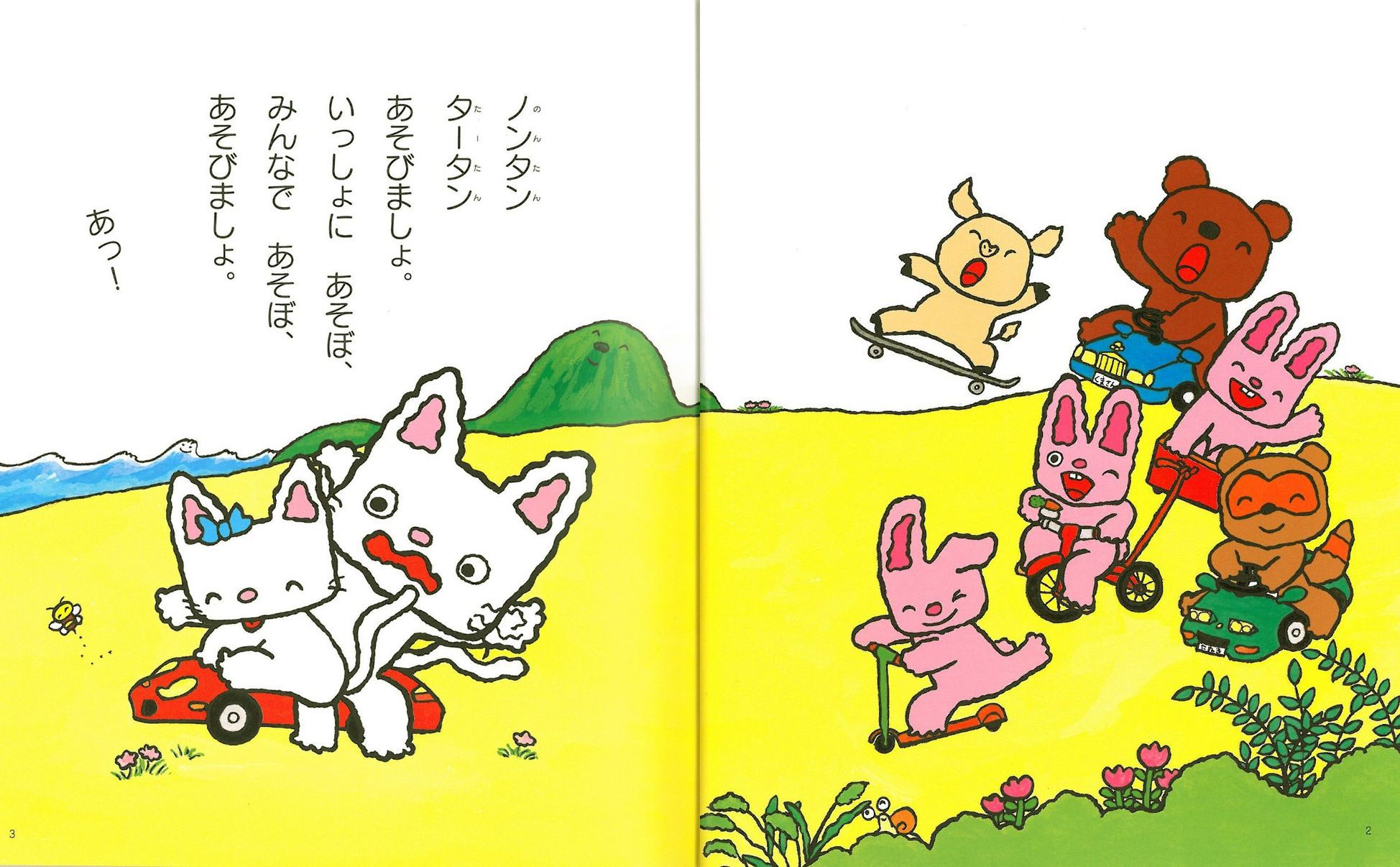

まずは、『ノンタンいたいのとんでけ〜☆』を例に、絵本を通していつの間にか多くのことを子供が学んでいる様子を説明します。

ノンタンいたいのとんでけ〜☆はお兄ちゃんになったノンタンのお話

ある晩、子供が「いたいのとんでけ〜」を読んでと持ってきたので、寝る前に読んであげていました。

出典:絵本ナビ「ノンタンいたいのとんでけ~☆」

冒頭、ノンタンが赤い自動車に乗って遊んでいると、タータンが乗り込んできました。

ノンタンは怒って、タータンを自動車からおい出す、そんな場面から物語は始まります。

ケガをした妹をケアするノンタン

押し出されて転んだタータンは、怪我をしてしまいます。

そこで、ノンタンは、タータンの前にしゃがみこみ、タータンの膝をケアすることに。

出典:絵本ナビ「ノンタンいたいのとんでけ~☆」

ノンタンを通して行われた会話

すると、子供が、タータンの膝をなでなでするノンタン(2つ目の絵の左側)を指さして、「ノンタン、車、降りちゃったね!」と指摘しました。

私は最初、子供が何を言いたいのか分からず、「タータンのお膝をなでなでしてるね。」と言うと、子供は「ノンタン、赤い自動車、好きなのにね!」と言います。

ノンタンの優先順位や心の変化は、子供にとっては新鮮

どうやら、ノンタンが、大好きな赤い自動車に乗り続けることよりも、タータンのケアをすることを優先したことに、子供が疑問を持っていたようです。

まるで小学校低学年の国語の授業で議論されるような内容ですよね。

子供は、大人の想定以上のことを、絵本から学んでいるように感じます。

大人から見える絵本の物語の「奥行き」「教育への悪影響」を考察

絵本の読み聞かせを始めてから、関連する著書も手に取るようになりました。

ところが、ノンタンに関して、良い面を素直に書いている本には、まだ出会ったことがありません。

出版当初から、ノンタンは批判にさらされてきました。

特に福音館書店から出ている絵本論にノンタン批判が多く見られる

例えば、10年間幼稚園で、その後保育士として保育園で勤務され、青山学院女子短期大学等で講師をされていた中川柾子さんの著書をみてみまょう。

ノンタンの物語の「奥行き」について、以下のように評価されています。

主人公の子ねこが、いろいろないたずらや失敗をくりかえす「ノンタン」シリーズは、子どもたちに、そしてお母さんたちにも人気の高い絵本です。(略)けれども、子どもたちの日常の姿をそのままなぞっているだけで、日常から離れて何かが起こるということはなく、物語が深まっていかないのです。(58ページ)

中川さんから見ると、ノンタンの物語は深く感じられないようです。

ノンタンの絵本には奥行きがないのか

しかし、前述のように、子供は大人の想定以上のことを、絵本から見出しています。

ノンタンシリーズは日常にそったストーリーなので、子供が親しみやすく理解しやすいのだと思います。

子供から見たノンタンの物語に、奥行きがないとは考えにくい、というのが私の感想です。

わがままなノンタンは教育に悪いという批判は今も

今でも、「ノンタンは教育に悪い」といったノンタンのシリーズを批判する声がちらほら聞こえてきます。

しかし、そもそも絵本の多読が脳の発達に良いことは、さまざまなエビデンスが証明しています。

おぎょうぎの良いキャラクターのつまらない絵本をむりやり読み聞かせることよりも、子供が好きになってくれた絵本をなん度も読み聞かせること、そして、読み聞かせなどを通じて親の愛情を常にあたえることが、教育にとって大切だと私は感じます。

我が家ではノンタンをたくさん読み聞かせましたが、思いやりのある、かしこい子供に育ちました。

物語の奥行きは大人と子供双方が決める

大人にとって「日常」の世界が、簡潔に描かれているノンタンは、評論家にとって面白みに欠ける絵本なのかもしれません。

しかし、その「日常」をうまく切り取って絵本にしたキヨノサチコさんの手腕も感じられます。

中川さんがおっしゃるように、物語の奥行きがある絵本が「良い絵本」(※文章中は「いい絵本」)なのだとしても、絵本は大人だけでなく、子供が読む書籍であることを忘れてはなりません。

良い絵本かどうかを判断するにあたっては、大人が感じる物語の奥行きだけでなく、子供が感じている奥行きを、会話を通じて注意深く観察する必要がありそうです。

コメント