ナガミヒナゲシは可愛い花を咲かせる厄介者

私の娘が保育園にいた頃、園庭にかわいいオレンジの花が咲きました。

先生が花にふれたところ、少しかぶれてしまいました。

あとで調べたら、ナガミヒナゲシという名前だった。

小学生になった今でも、保育園にまたあの花が咲いていないか娘は心配しています。

そこで、一緒にナガミヒナゲシのことを研究してみることになりました。

ナガミヒナゲシに対する娘の決意

最近では、まちなかでもナガミヒナゲシを見かけるようになりました。

娘は、車で移動中にも、道端に咲いているナガミヒナゲシをよく見つけています。

そこで、まずは以下の2つを調査してみることになりました。

- ナガミヒナゲシの調査項目

-

- 見つけた場所マップづくり

- 近くで減っている植物

(簡易アレロパシー調査)

安全性には配慮したいと思うものの、危険な外来植物であることが娘の興味の源になっていることも踏まえ、少し踏み込んだ研究テーマを娘と検討しました。

これからテーマ設定の経緯や、調査の内容をご紹介します。

テーマ1:見つけた場所マップづくり

娘は、小学校への道のとちゅうで咲いているところがあり、気になっている様子。

私も通勤の道すがら群生しているところが気になっていました。

そこで、娘と話して、まずはどこで咲いているのか探すことにしました。

調査の概要

ナガミヒナゲシの分布パターンを視覚化し、どのような場所に多く咲いているかを把握するための調査は以下の要領でおこなうことにしました。

- 準備するもの

-

- スマホまたはタブレット(写真撮影用)

- Google マイマップのアカウント(無料)

- または紙の地図+色ペン

- 記録シート

- 軍手(または触れない距離を保つ)

大事なのは、調査のまえに子どもと大人とで認識を共有することだと思います。

- 手順1:ルール共有

-

- 花には触らない

- 車道にはみ出さない

- 調査は土地勘のある場所に限定

- 調査は大人と一緒にする

準備ができたら、自宅のまわりや祖父母宅のまわりなど、土地勘のあるところをめぐります。

けっこう歩いて疲れたけど、お花探しはおもしろかった。

- 手順2:写真撮影+記録

-

- 花を見つけ、1.5〜2mほど距離をとる

- 手袋や棒で触らずにズーム撮影

- 記録シートに日時、場所、環境などを記録

- マップへのプロット

- デジタル派:写真に位置情報を記録

- アナログ派:地図にアイコンを付ける

記録でつかうアイコンは(●:アスファルト/■:土)などとあらかじめ決めておきました。

記録は私が、撮影は夫が、探索は娘が担当しました。

- 手順3:調査結果をまとめる

-

- どの環境に多いか

- 午前と午後で違いはあるか

- その他発見した傾向

以上を短いコメントでノートにまとめます。

これが1番大事な作業!!

テーマ2:どの植物が近くに減っている?(簡易アレロパシー調査)

娘の祖父母宅のまわりでナガミヒナゲシの調査をすることを話したら、娘の祖母が近所のナガミヒナゲシの情報を教えてくれました。

ナガミヒナゲシがしげると、ほかの草花がいなくなっちゃうんだって。

化学物質でまわりに影響を与える現象はアレロパシーと呼ばれているんだ。

そこで、娘と話して、ほかの草花の様子も見てみることにしました。

調査の概要

ナガミヒナゲシの群生が在来植物に与える影響を簡易的に調べるための調査は、以下の要領でおこないます。

今回は安全を考慮して一部実施しませんでした。

- 準備するもの

-

- 方眼紙または30×30cm程度の厚紙枠

(今回はメジャーのみ持参) - マーカーシール(5色ほど)

- 記録シート

- カメラ(スマホ)

- 軍手(掘り返さない場合は不要)

- 方眼紙または30×30cm程度の厚紙枠

この調査をするうえでも、大事なのは、調査のまえに子どもと大人とで認識を共有することだと思います。

- 手順1:ルール共有(マップ作りと同じ)

-

- 花には触らない

- 車道にはみ出さない

- 調査は土地勘のある場所に限定

- 調査は大人と一緒にする

つぎに、先に作った「見つけた場所マップ」で、調査サイトを選定します。

- 手順2:調査サイトの選定

-

- 群生している空き地(サイトA)

- 在来植物が多そうな場所(サイトB)

なるべく近い場所を選ぶと比較しやすいくなります。

サイトAとサイトBを3セットほど準備できたら、選んだサイトをめぐります。

- 手順3:写真撮影+記録

-

- サイトA、Bそれぞれで枠を地面に置く

- 水入りペットボトルなどの重しで固定

- 真上から写真を撮る。

- 枠内に見える草を種類ごとに数える

(今回は植物との接触を避けるため実施せず)

草花の種類がわからないときは「黄色い花」「小さな丸い葉」など特徴をメモしておきます。

- 手順4:表やグラフ作成・考察

-

- サイトAとサイトBの平均をとる表を作成

- 平均値を棒グラフにする

(サイトAの在来種が少ない傾向を視覚化) - 理由を調べる

- アレロパシーについて文献や情報を探す

表の例は以下のとおり(ナガミヒナゲシはケシ、他の植物は種類がわからないときは「黄色い花」「小さな丸い葉」など特徴をメモ)。

| サイト | 名前 | ケシ | 黄色 | 小葉 | その他 | 合計 |

| A | A1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 21 |

| A | A2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |

| A | A3 | 17 | 4 | 3 | 2 | 26 |

| A平均 | 14.7 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 20.7 | |

| B | B1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 |

| B | B2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 16 |

| B | B3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 |

| B平均 | 0 | 10.3 | 5.0 | 0.7 | 16 |

こんな感じでAとBに差がでたら、アレロパシーが強く出ていることがわかります。

今回は花の数が多すぎて数えられず断念。

さいごに、ノートの見開きに「調査場所写真」「表」「グラフ」「考察」をバランスよく配置します。

小学校1年生であれば、図やアイコンを大きくして、吹き出しで説明を書くと、まとめやすいと思います。

調査結果をまとめる

調査結果をこのブログを読んでいただいているみなさんと少し共有します。

まず、写真や採取したものを見てスケッチしたよ。

表やグラフの作成はまだ難しいから今回は観察だけにしました。

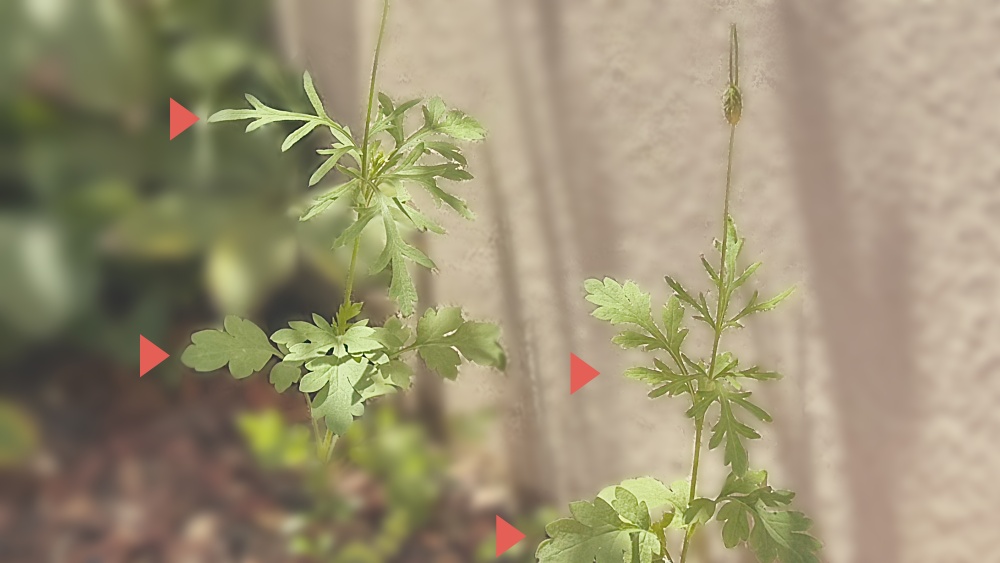

ナガミヒナゲシがよくいた場所(切り株のまわり)

日本全国に整備されてきた桜並木が寿命をむかえています。

祖父母宅のまわりでも、病気になって切りたおされた桜が目立つようになってきました。

ナガミヒナゲシは、桜の切り株の脇にはえているのをよく見かけました。

病気じゃない桜のところには生えていなかった。

日当たりが関係しているのかな。

ナガミヒナゲシがよくいた場所(側溝のコンクリートの隙間)

ナガミヒナゲシは、L型側溝のコンクリートのすきまにはえているのも、よく見かけました。

雨で種がながされてきたのかな。

ここも日当たりがいいね。

道路脇、歩道脇に多くはえている印象でした。

ナガミヒナゲシの蕾について

ナガミヒナゲシは咲き終わったあとの種の部分はよくみかけますが、つぼみはこのような毛むくじゃらです。

だんだん、黄色く色づいて、上向きになります。

そして、ある朝になると、開花して、昼には花びらが散りはじめます。

中央にある実の部分からは、約1,500の種が取れます。

1つの個体が100個の実をつけることもあるため、合計で15万の種が取れます。

すごい繁殖力。

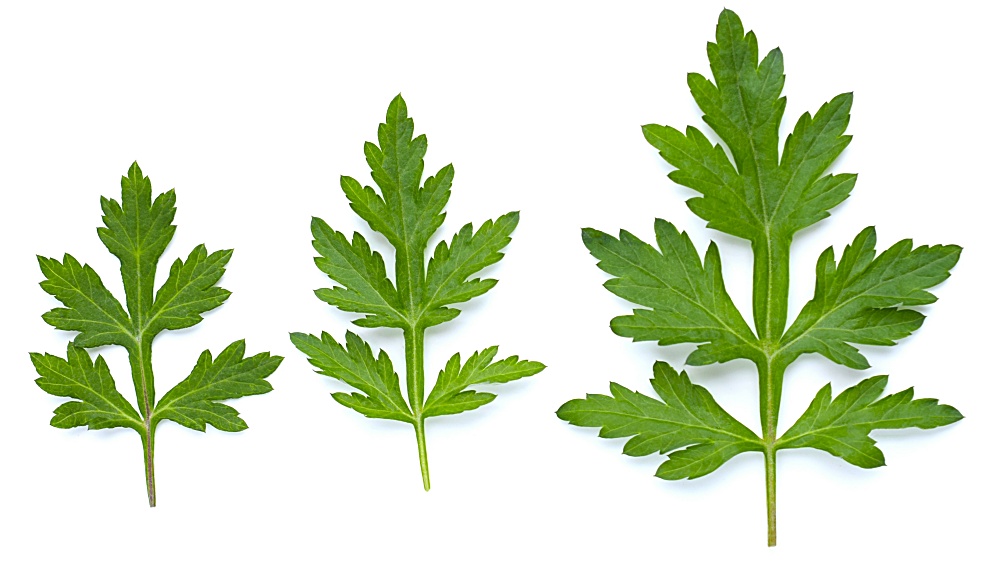

ナガミヒナゲシの葉の形はヨモギと似ている

ナガミヒナゲシの葉には、いろいろな形があります。

上の方は細く、下の方はふっくらとした形になっています。

ヨモギと似ているので、間違えて食べないようにしましょう。

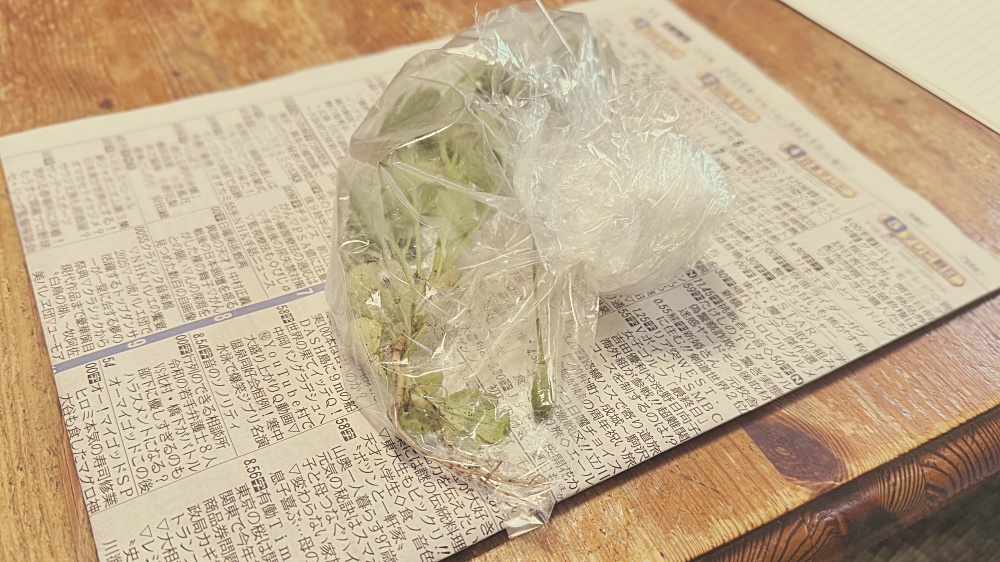

冬のナガミヒナゲシの様子

ナガミヒナゲシは危険な外来種なので、冬に背の低い草に成長し、ロゼット状(※)の葉っぱが見えるようになったところで抜くのがベストです。

りっぱに成長する前なら抜きやすそう。

※ロゼット状:植物の葉が根元から放射状に広がって地面に沿うように生える状態

共存している草花も外来種

ナガミヒナゲシの下で共存していた花がいくつかありました。

写真の赤い花は、フリージア・ラクサといい、東アフリカと南アフリカ、ケニアから南アフリカ北東部にかけての原産です。

もともと桜の木の根本に植えられていたのかも。

黄色い花はコマツヨイグサといい、北アメリカ原産です。

要注意外来種に指定されています。

写真のナガミヒナゲシの下に生えているのはオランダミミナグサといい、ヨーロッパ原産です。

そとから来た強い植物は一緒にいられる。

娘がナガミヒナゲシの調査で学んだこと

今回は、娘にとって、初めての自主的な自由研究でした。

娘が何を学ぶことができたのか、想定されることをまとめてみました。

安全意識の徹底

手袋をつけて、花や葉に直接触れず観察することをルール化。

調査をとおして「安全第一」のマインドが根付いた様子でした。

観察・記録力の向上

路肩や切り株など、見落としがちな場所にも注意をはらい、写真やノートで細かく記録しました。

娘なりに環境条件と生育パターンをくらべて、傾向を読みとる力が育まれました。

科学的思考の芽生え

通学路のところどころに生えている様子や、娘の祖母の情報をもとに、

- ナガミヒナゲシについての疑問

-

- 種はどう運ばれているのか

- なぜ群生地では在来植物が少ないのか

などと疑問を設定し、仮説をたてて観察を組み立てていく過程で、探究の基本サイクルを体験することができました。

自然と都市のつながりを実感

通学路やドライブの景色、祖父母宅の周辺において、生き物の戦略を見つけ出すことで、都市環境でも生態系のダイナミズムを感じる経験となりました。

夏休み以外に取り組む自由研究の意義

今回の調査はゴールデンウィークのあいだにおこなわれました。

夏休みの自由研究だけではなく、日常的に自由研究にとりくむことの意義について考えてみました。

継続的・発展的な探究学習の重要性

文部科学省の「総合的な探究の時間」解説では、「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」のサイクルを繰り返すことが学びの定着に欠かせないとされます(出展:文科省)。

夏休みだけでなく学期中にも探究を継続することで、より深い理解とスキルの醸成が期待できます。

21世紀型スキルの育成

教育専門メディアでは、探究学習を通じて「洞察力・思考力・判断力・表現力」が育まれると指摘しています(出展:教育新聞)。

学期中の小規模な研究でも、これらの力が日常的に鍛えられ、将来の学びや職業選択に直結することが期待されます。

疑問を日常化する習慣づくり

定期的なフィールドワークが、教室外での学びを豊かにします。

探究的な学習が途切れずくりかえされること自体が自己成長を促すとされています。

家族・地域との協働学習

祖父母宅での観察や通学路のフィールドワークを家族で共有することで、世代間の対話が生まれ、社会的・情緒的な学びも得られます。

地域の外来種対策にも視野が広がり、学校外での学習が社会参加意識を育てます。

さいごに

夏休み以外にも自由研究にいどむことで、学びのサイクルをまわし、日常と学びを一体化させる意義は極めて大きいといえます。

また、娘が小学校に調査結果をまとめたノートを持っていけば、危ない場所や植物の性質をみんなで共有することができます。

危ない調査は避けたほうがよいものの、地域一丸となって調査を行えば、より安全なまちづくりにつながっていくかもしれません。

学習の輪、地域の輪が広がっていけばいいなと願っています。

コメント