旅行が終わっても学びは続く!

あわただしい日々のなかで、週末や夏休みの旅行は、家族にとって特別な時間ですよね。

キラキラした思い出とともに、旅行がおわると、「おしまい」と、なりがちです。

あーたのしかった!

しかし、 おうちに帰ってきてから、ふと生まれた小さな疑問が、予想もしなかった深い学びにつながることがあります。

今日は、わが家の「嬬恋旅行のつづき」のお話です。

帰宅後の素朴な疑問から始まった

旅行から帰ってきて、嬬恋のキャベツのことを話していたときに、娘が言いました。

嬬恋のキャベツ畑の土、前に千葉で見た畑とちがった。

娘が以前、千葉県で野菜の収穫体験をしたときの畑は、サラサラした赤みを帯びた土だったとのこと。

この素朴な疑問が、私たち親子の探究の出発点になりました。

嬬恋の土と君津の土のちがい

娘が農業体験した君津の畑は、土ぼこりが立つような、乾いた感じの畑でした。

一方、嬬恋村の畑は、黒くてしっとりした土でした。

どうして場所によって土の色や質感が違うんだろう。

嬬恋村がキャベツ生産日本一の理由

まず調べたのは、嬬恋村がなぜキャベツの生産量日本一なのか、という点です。

すると、嬬恋村の土壌が「黒ボク土」と呼ばれる土でできていることがわかりました。

黒ボク土とは、火山灰由来の有機物含有の土

黒ボク土は、火山灰が長い時間をかけて積もってできた土です。

浅間山をはじめとする火山活動によって降り積もった灰が、雨風にさらされ、植物が枯れて混ざり合い、黒い土になったのです。

でも、この黒ボク土には、とても酸性が強いといった、大きな問題がありました。

黒ボク土の問題を解決して広大な畑が作られた

多くの野菜は弱酸性から中性の土を好み、酸性が強すぎる土では、うまく育ちません。

そこで、嬬恋村の農家さんたちは、石灰などを使って土壌改良を行ってきました。

雨で洗い流されてしまうので毎年石灰をまく必要があります。

酸性を中和し、キャベツが育ちやすい環境に整えているのです。

この努力と工夫が、日本一のキャベツ産地を支えていました。

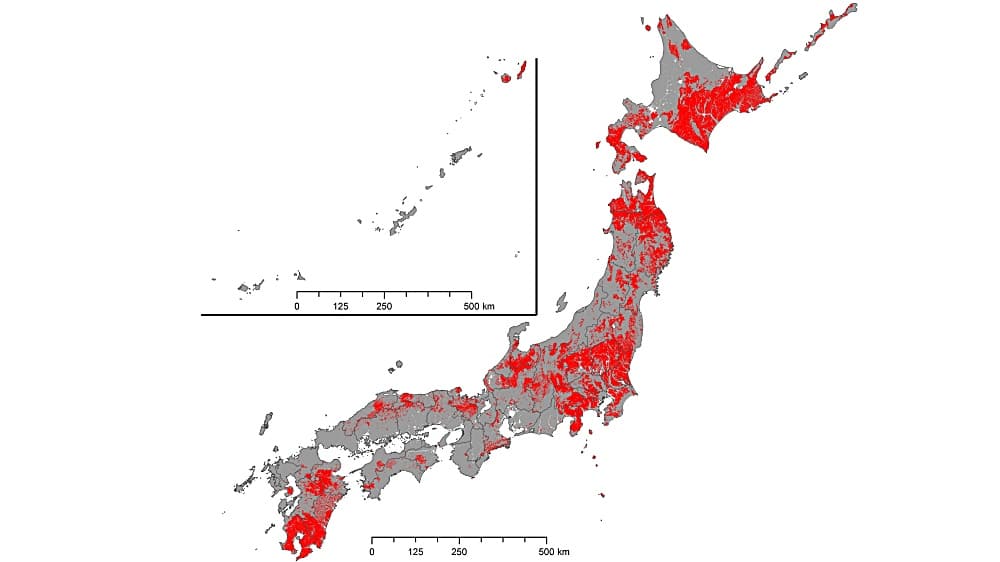

日本の畑の半分が黒ボク土!?

さらに調べていくと、驚きの事実がわかりました。

なんと、日本の畑の約半分が黒ボク土でできているというのです。

上の図の赤いところが黒ボク土の分布をあらわしています。

日本は火山国で、全国に活火山が110以上あり、過去の噴火で降り積もった火山灰が、広い範囲に黒ボク土を形成しています。

関東ローム層も火山灰が由来の土の層

関東地方では「関東ローム層」と呼ばれる赤褐色の火山灰土が広がっています。

これも火山灰由来の土で、数万年前の富士山や箱根の噴火でできたものです。

娘が君津で見たサラサラの赤い土は、まさにこの関東ローム層だったのです。

ホームセンターで土を買って実験開始

ここまで調べたら、実際に確かめてみたくなりました。

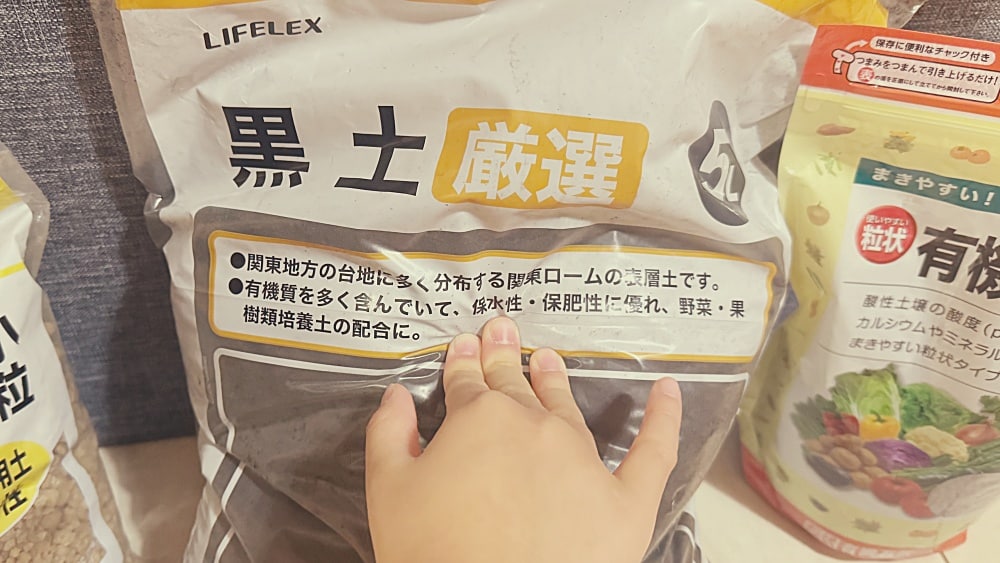

週末、娘と一緒にホームセンターの園芸コーナーへ向かいました。

買ってきたのは、以下のものです。

- 土壌実験で使用する材料

-

- 黒土(火山灰由来)

- 赤玉土(関東ローム層由来)

- 土壌改良用の石灰

- pH試験紙

まず、袋の上から黒土の触感を確かめた

ホームセンターで買ったとき、驚いたのは、黒土のフカフカな触感でした。

おうちに持ち帰ってきて、あらためて袋を押したりもんだりして、土のフカフカした状態を確かめてみました。

やわらかくて気持ちいい。

黒土の粒子を手にとってよく見てみた

乾いた黒土を指でつまんでみると、細かい粒子がさらさらと落ちていきます。

とても細かい粒でできていることがわかります。

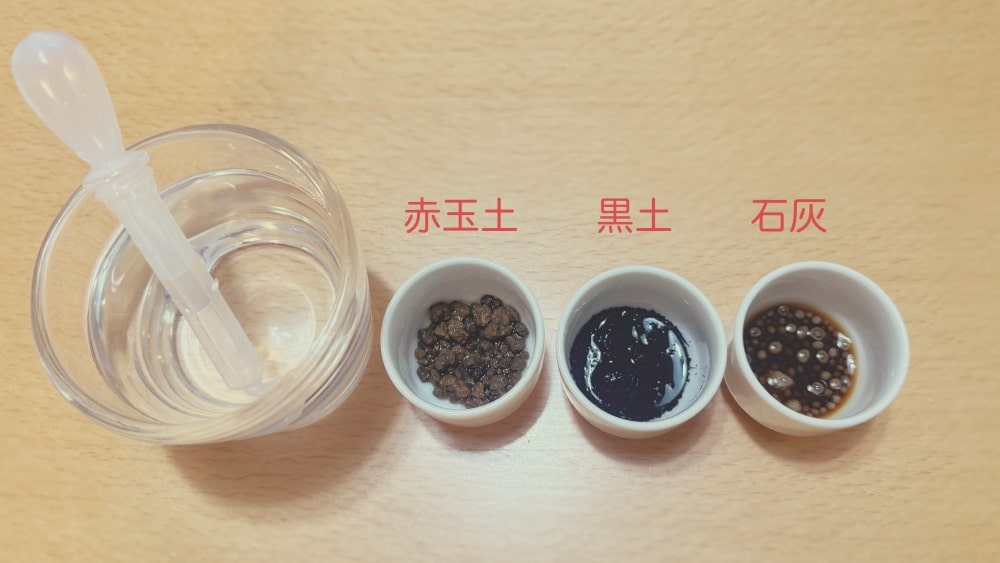

黒土、赤玉土、石灰のpHを確かめてみた

まず、それぞれの土を少量ずつ水に溶かしてみました。

3gの土にスポイトの水を1回分ずつたらしました。

pH試験紙は今回これを使いました。

黒土や赤玉土を溶かした水は、pH試験紙が黄色やオレンジ色(pH5〜6・酸性)に変わりました。

黒土と赤玉土は酸っぱい。

石灰を混ぜた水を試すと、試験紙が緑色(pH8〜9・アルカリ性)に変化しました。

石灰はにがい。

さいごに、黒土と石灰をまぜた水を試すと、黄緑色(pH7・中性)に。

まぜると酸っぱいとかにがいとかがなくなる。

娘なりの理解で、土壌改良の仕組みをつかんでいました。

森の土は酸性が強い

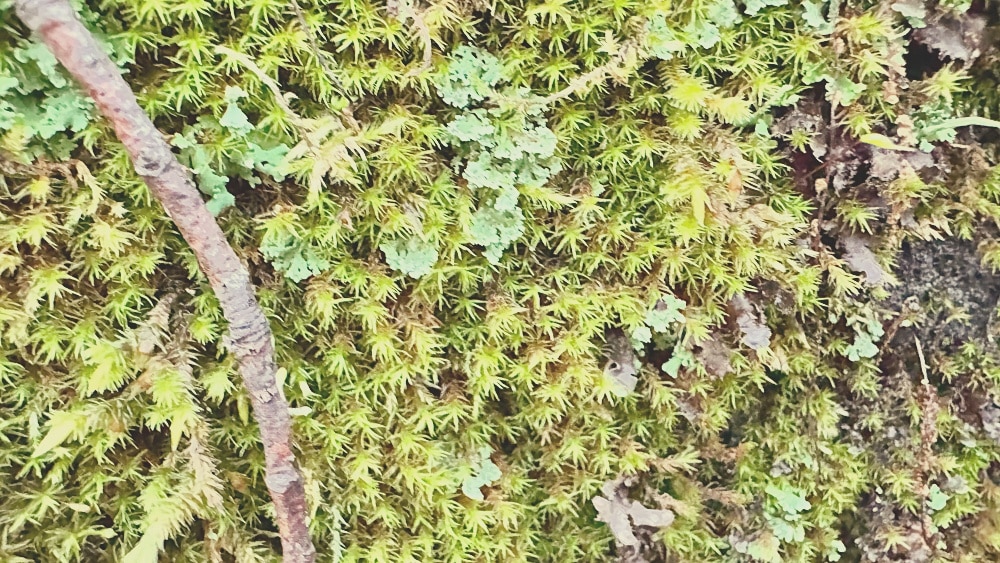

嬬恋村の旅行中、森の中を歩いたときのことも思い出しました。

森の土は、黒ボク土の上に腐葉土がたっぷりと積もっていました。

森林の腐葉土は酸性の度合いが強い

落ち葉が何年も何年も積み重なって、ふかふかの土になっているのです。

この腐葉土も、実は酸性がとても強いのです。

調べてみると、酸性の土を好む植物やキノコが、森にはたくさん育つことがわかりました。

酸性の土壌を好む植物

鹿沢園地で娘が興味津々で観察していた植物たちも、まさにそうでした。

毒のあるヤマトリカブト、不思議な形のマムシグサ、真っ赤なベニテングタケ、黄色いニガクリタケ。

これらは皆、酸性の土壌を好む植物やキノコたちだったのです。

酸性の土壌を制するのは生き残りの手段

しかも、キノコは自分のまわりの土壌を酸性にする性質があります。

森と畑では、土の酸性度が違う。だから育つ植物も違う。

当たり前のようで、実際に見て触れて初めて実感できることでした。

鬼押出し園にはなぜ大きな木がないのか

旅行中に訪れた鬼押出し園のことも、新しい視点で見直せました。

鬼押出し園は、1783年(天明3年)の浅間山大噴火で流れ出た溶岩でできています。

ゴツゴツとした黒い溶岩が一面に広がる、迫力のある景観でした。

鬼押出し園には大きな木や生い茂った草がない

でも、よく見ると、大きな木はほとんど生えていません。

溶岩の隙間に、コケや小さな草がわずかに根を張っているだけです。

どうしてここには大きな木がないのかな。

鬼押出し園に大きな木がない原因は土がないこと

鬼押出し園には、土がほとんどないのです。

岩だらけの場所に最初に育つのは「パイオニア植物」と呼ばれる、厳しい環境でも生きられる強い植物たちです。

コケや地衣類が岩に張り付き、わずかな土を作り始めます。

それが何十年、何百年と続いて、ようやく草や低木が育つ土ができます。

さらに時間が経てば、大きな木が育つ森になるでしょう。

でも、天明の噴火から240年ほど。まだ森になるには時間が足りないのです。

嬬恋村の自然を断面図で理解する

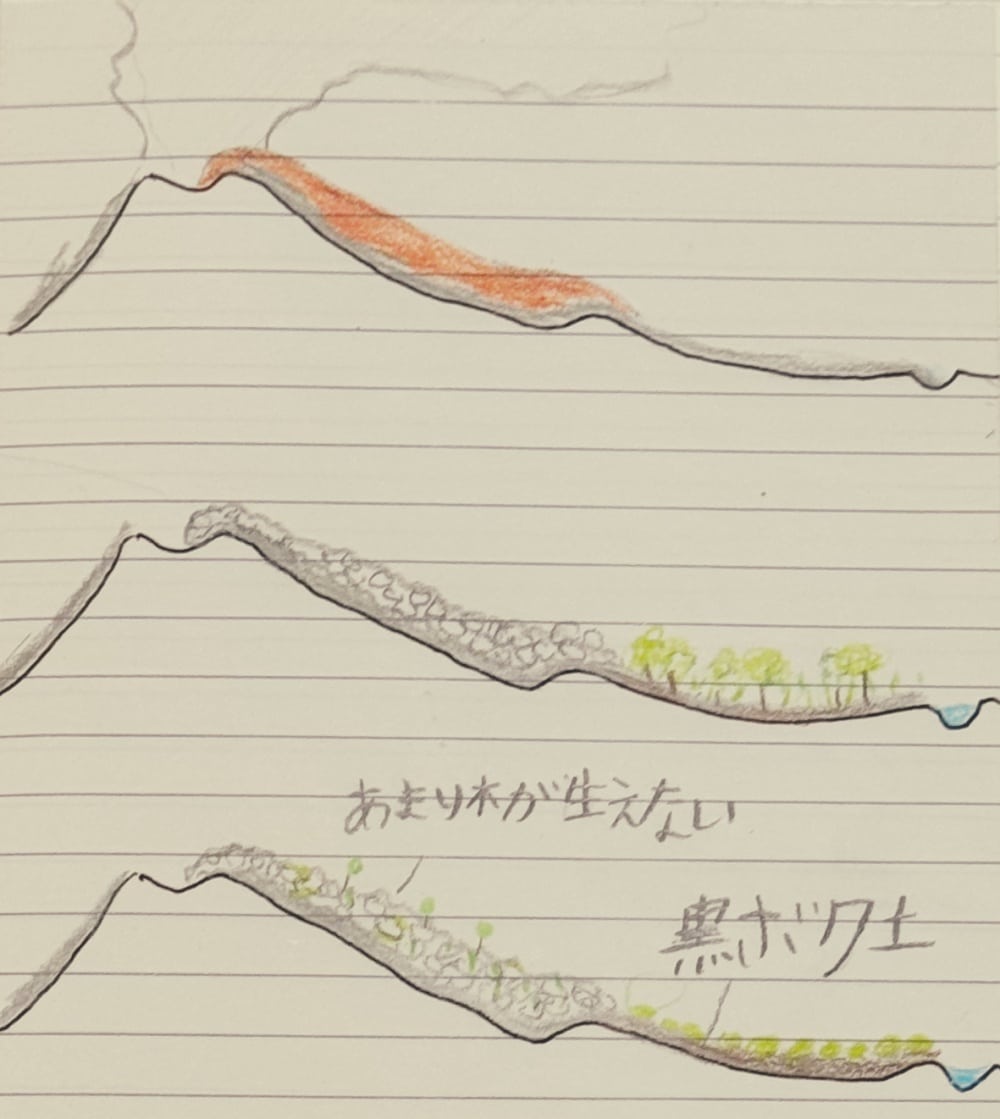

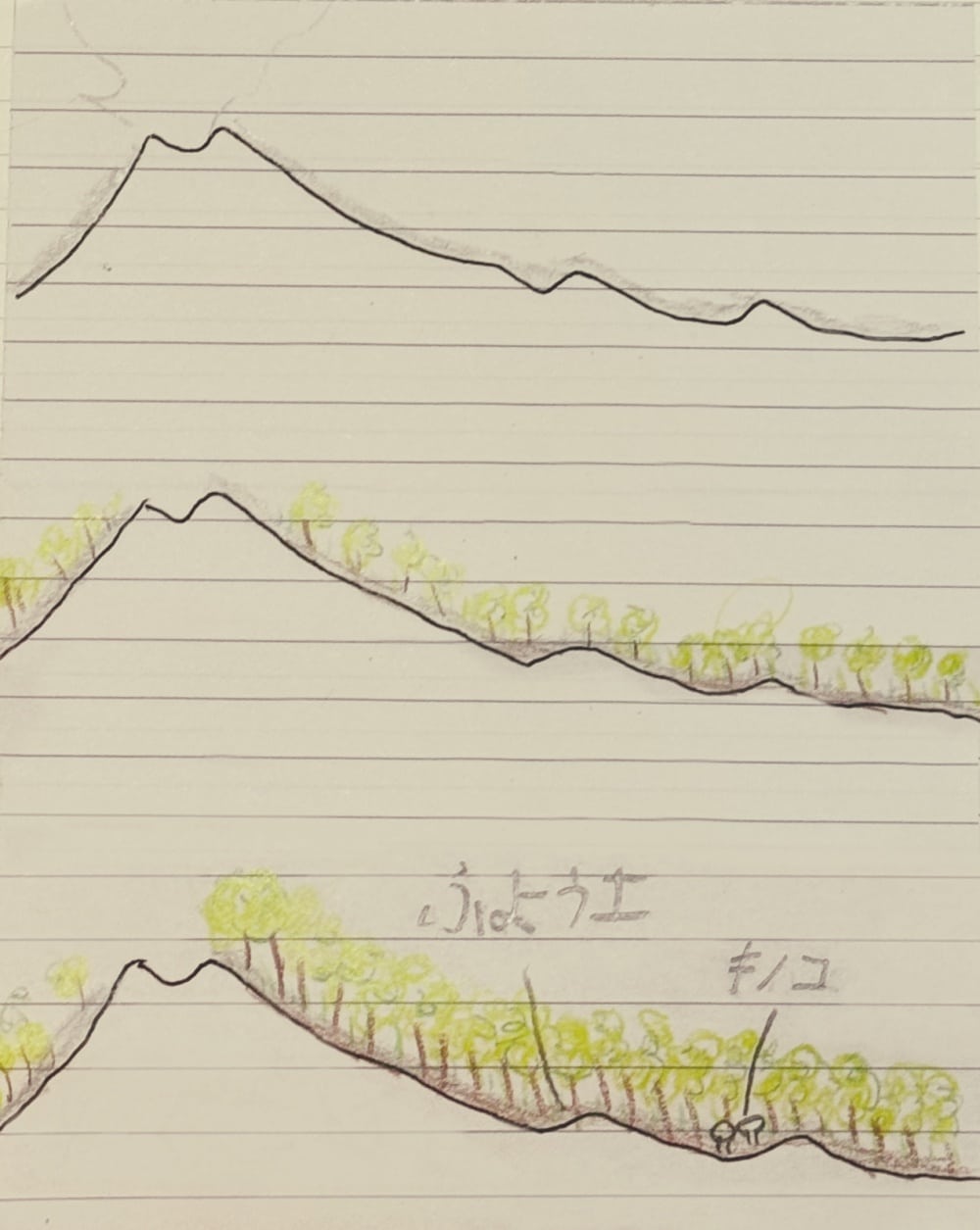

ここまで調べてきたことを、娘とわかりやすい説明で共有したいと思いました。

そこで、紙に断面図を描いて説明することにしました。

嬬恋村の断面図を描く手順

まず、浅間山と降灰の様子を描きます。山頂から溶岩が流れ出ている様子を描きます。

溶岩が流れ着いた場所には土がほとんどなく、パイオニア植物だけが育って、鬼押出し園となります。

少し離れた場所には、噴火で飛んできた細かい灰が降り積もって、草や木が生え、開墾されてキャベツ畑になりました。

一方、開墾されなかった森の地面には、黒ボク土の上に落ち葉が積もって腐葉土ができ、酸性が強いので、酸性を好む植物やキノコが育ちました。

噴火はこわいけど、キャベツがたくさんできてよかった。

旅行は帰ってからが本番

今回の体験を通じて、強く実感したことがあります。

旅行は、その場で楽しむだけで終わりではないということです。

旅行でなぜ??がたくさん生まれる

嬬恋村での森林散策も、おいしいキャベツ料理も、おもちゃ王国のアスレチックも、とても楽しかったです。

でも、なぜキノコ?キャベツ?なぜ溶岩?というふうに、疑問がたくさん生まれました。

旅行は自由研究の立派なきっかけになる

娘が旅先で見たもの、触れたもの、感じたことが、家に帰ってからの探究心につながりました。

図書館で本を借りたり、インターネットで調べたり、ホームセンターで実験の材料を買ってきたり。

そうした一つ一つの行動が、娘の中で知識として定着していくのを感じます。

娘にもっと知りたいという気持ちが育ったことが嬉しいです。

帰宅後も続けて、なぜ??を深掘りしていくことで、旅の思い出が何倍にも膨らみました。

実際に見る、触れることの大切さ

今回の体験で、もう一つ強く感じたことがあります。

それは、実際に見る、触れることの大切さです。

旅先での経験

森の中で腐葉土のふかふかした感触を確かめ、不思議な形のキノコや植物を観察しました。

本やインターネットで「黒ボク土」のことを読むだけでは、きっとすぐに忘れてしまいます。

でも、嬬恋村のキャベツ畑で実際に土を触り、その色や質感を感じました。

鬼押出し園で溶岩の上を歩き、植物がほとんど育っていない様子を目にしました。

家に帰ってからの経験

家に帰ってから、ホームセンターで買った土を触り、水に溶かして実験しました。

完璧である必要はなく、一緒に調べて、一緒に驚いて、一緒に「へえ〜」と言えれば、それで十分です。

理科や社会の授業で「火山」や「土」、「特産品」などについて学ぶとき、きっとこの体験が土台になるはずです。

まとめ:土から広がる学びの世界

嬬恋村への旅行から始まった、私たち親子の「土」の大冒険では、一つの疑問から、たくさんの発見が生まれました。

子どもの疑問に丁寧に向き合い、実際に見て、触れて、体験する積み重ねが、子どもの学ぶ力を育てていくのだと実感しています。

皆さんも、次の旅行やお出かけの後、お子さんと一緒に「なぜ?」を探してみませんか。

きっと、思いもよらない発見と学びが待っています。

出展:

出展:

コメント