児童書から始まる、本物の歴史体験への旅

小学校1年生の娘と飛騨高山を訪れました。

閉館30分前に高山陣屋をおとずれたところ、明日もう1度行きたいと娘が言いだしました。

30分だと全然たりなかった。

そこで、翌日はゆっくり陣屋に滞在し、高山陣屋を親子で味わい尽くしました。

日本に現存する唯一の代官屋敷は複雑で刺激的

まずは、代官、郡代、陣屋などについて、すこし説明します。

代官は直轄領を統治する役人

鎌倉時代・室町時代〜

鎌倉時代・室町時代の「代官」という言葉は、「主君の代理人」という非常に広い意味で使われていました。

代官という言葉は古くからありました。

戦国時代

戦国時代になると、「代官」はより具体的な役職になりました。

大名がおさめる領地の、領民の税の徴収や、物資の管理、行政などは代官がになうようになりました。

江戸時代

江戸幕府の直轄領は全国に広がりました。

勘定奉行の支配下にあった代官は、年貢の徴収だけでなく、治水事業、裁判、警察業務など、地域の行政全般をにないました。

郡代は代官より格が上の存在

郡代は代官の上位職で、仕事の内容はほぼ同じでしたが、支配する土地の広さと格式がちがいます。

江戸時代の中期以降、特に重要なエリアである「関東」「美濃」「西国」「飛騨」には、代官でなく、郡代が置かれました。

江戸時代において、代官は概ね5万石格でしたが、郡代は10万石の大名格相当でした。

陣屋は代官や郡代が政務を行う役所兼住居

「陣屋」は、もともとは、戦のときに武将が本陣を置くための陣営や砦などをさす言葉でした。

戦乱の世が終わり、徳川幕府による安定した統治が始まると、幕府は直轄領の60箇所あまりに代官や郡代を置きました。

かつて軍事施設を指した「陣屋」という言葉は、代官や郡代の行政拠点の名として用いられるようになりました。

高山に郡代の陣屋がある理由を地形と歴史から読み解く

戦国時代には金森長近という武将が高山に城下町をつくりましたが、江戸時代には幕府の直轄地となって陣屋が置かれました。

なぜ、高山に、陣屋が置かれることになったのでしょうか。

飛騨高山は分水嶺に位置する特別な土地

飛騨高山は山に囲まれた盆地で、昔から木材がたくさんとれるエリアでした。

また、高山は日本の真ん中、分水嶺にあり、宮川は日本海へ、飛騨川は太平洋へと流れていきます。

そこで、これらの太い川までは、「修羅」や「桟手(さで)」という谷水の流れを活かした長いすべり台で木材を運びました。

切り出した木材には、誰がどこで伐採したのか分かるよう印をつけました。

こうして、太い河川まで運ばれた材木は、川に流して江戸や大阪まで運びました。

大阪まで2年、江戸まで3年かけて運ばれました。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人に仕えた金森氏がつくった美しい城下町

金森長近は、約400年前に高山城と城下町をつくりました。

お寺を一か所に集めて寺町をつくったり、川を曲げて堀の代わりにしたりするなど、まちの基礎をつくりました。

お城を守るために川を曲げちゃうなんてすごい!

なぜ幕府は高山を直轄地にしたのか

五代将軍・徳川綱吉の時代、幕府は飛騨の豊かな森林資源に目をつけました。

江戸城や各地のお城、神社仏閣を建てるには、たくさんの良い木材が必要だったからです。

そこで、幕府が直接飛騨を治めることにして、金森氏を別の場所に移し、金森氏の家族が住んでいたお屋敷の跡地に陣屋を置きました。

日本全国でここだけ!現存する唯一の陣屋建築

高山陣屋は、江戸時代の役所がそのまま残っている全国で唯一の場所です。

明治時代以降も県庁や裁判所として使われ続けたため、奇跡的に残りました。

身分によって違う!畳と出入り口の秘密

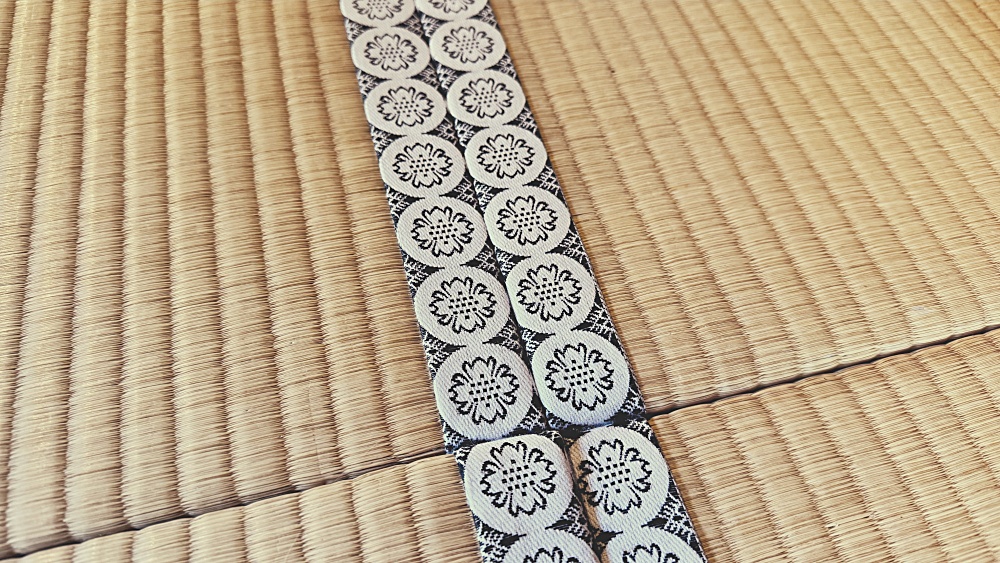

陣屋の中を歩くと、部屋によって畳の縁がちがうことに気づきます。

えらい人のつかう部屋は高麗縁(こうらいべり)、普通の役人は黒縁、使用人は縁なしの畳でした。

出入り口も7つあって、身分によって使える入口が決まっていました。

学校の先生と生徒で使う出入口が違うみたいなかんじ。

うさぎを探せ!陣屋の隠れキャラクター

陣屋には、釘を隠すための「うさぎ」の金具が見られます。

うさぎを採用した理由には、霊力があって守ってくれる説、子沢山だから子孫繁栄にあやかる説、庶民の声を広く聞く説などがあるとか。

娘と一緒に「うさぎ探しゲーム」をしながら見学しました。

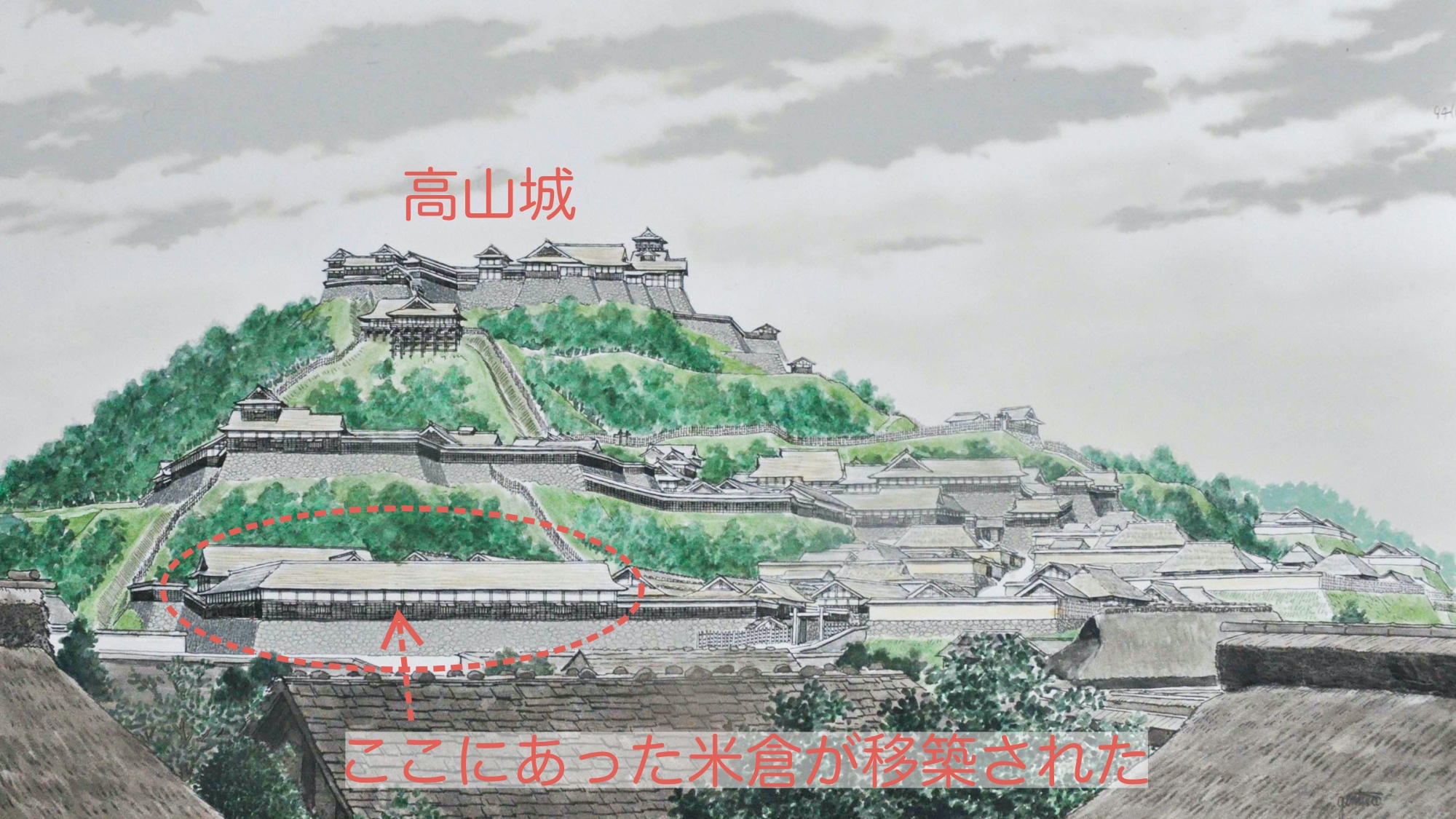

430年前の木材が今も現役!米蔵の秘密

陣屋の敷地内にある米蔵は、なんと高山城から移築されたものです。

陣屋での説明では、点線部分の建物が移築されたのではないか、とのこと。

骨組みの木材は約430年前のもので、今でもしっかりと建物を支えています。

江戸時代の暮らしが見えてくる!陣屋での日常

高山陣屋は単なる役所ではなく、郡代(ぐんだい)という偉い役人の家族が暮らす場所でもありました。

見学していくと、公私をきっちり分けた当時の生活がよくわかりました。

同じ屋根の下でも「同じ釜の飯」は食べない

台所には上下2つの釜戸があります。

上の台所は郡代の家族のためにつかわれました。

下の台所は土間にあって、使用人のためにつかわれました。

食材も別々で、「同じ屋根の下でも違う世界」となっています。

現代では考えられない厳しい身分制度ですが、これも歴史の一部として子どもに伝えることが大切ですね。

江戸からやってきた奥女中のお仕事

江戸から来た武士の娘たちは「奥女中」として陣屋で働いていました。

お行儀見習いをしながら郡代の家族に仕え、良い縁談があれば嫁いでいったそうです。

昔のお手伝いさんは、お嫁さん修行もしていたんだね。

娘が陣屋を楽しめた理由

事前に児童書や絵本で古い時代についてふれておくと、歴史的な建物についての興味関心の度合いがまったくちがいます。

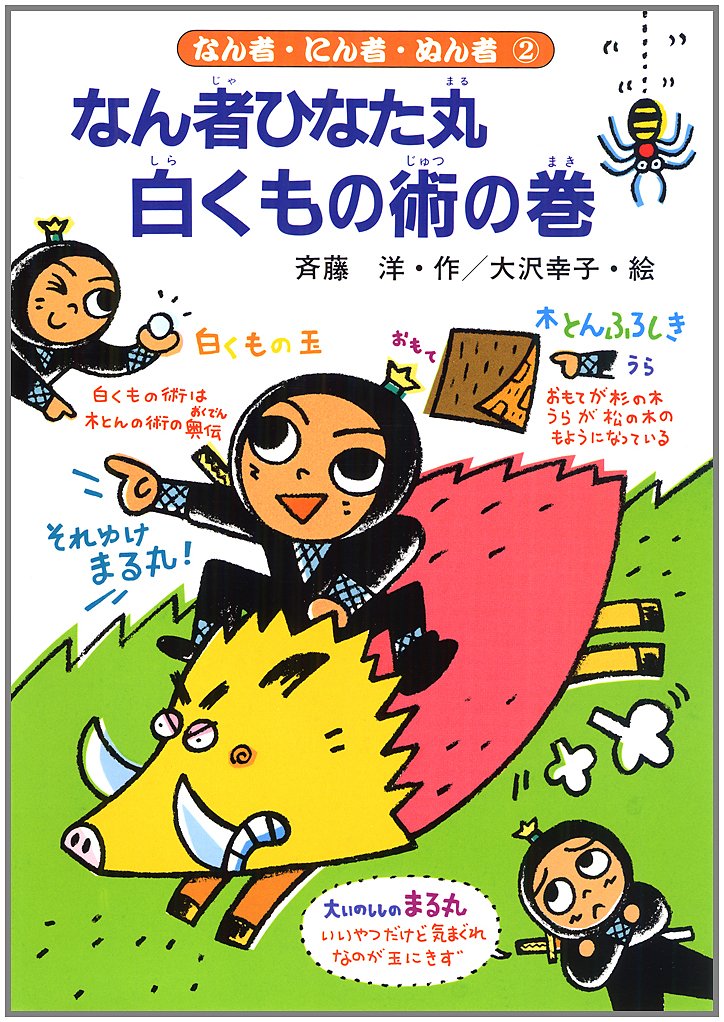

私と娘は、たまたまですが、「なん者ひなた丸」という児童書のシリーズを一緒に読み進めているところでした。

このような、全く別の経験が、陣屋見学に活かされるとは思いませんでした。

本で読んだことが目の前に!予習の効果

戦国時代の忍者をえがいた斉藤洋作「なん者ひなた丸」は、小学校中学年から高学年向けの昔から大人気の児童文学シリーズです。

第2巻の「白くもの術の巻」で、主人公のひなた丸が悪い代官の屋敷の庭に忍び込むシーンがあります。

話を読んでいた娘は、この庭なら、確かにもくとんの術が使えそうだと納得していました。

庭が広くてたくさん木があった!

五感で感じる本物の迫力

玄関の床の間につかわれていた青海波(せいがいは)文様の壁紙で、江戸時代の本物が、蔵のなかに展示されていました。

光の加減で麻の葉模様がキラキラとうかびあがるように、雲母が使われています。

鉱物標本で雲母に触れたことのある娘は、壁紙にあの薄くてもろい雲母が使われていることに驚いていました。

青海波を意外なところでも見つけた

だれも他の見学者がいないのをみはからって、娘がこっそり炉の部分の畳を開けてみると、灰が青海波の模様になっていました。

難しい話も「たとえ話」で身近に

年貢や身分制度など難しい話も、現代のたとえ話にすると理解しやすくなります。

「年貢は今の税金みたいなもの」「郡代は今の県知事みたいな人」など、子どもの生活に置き換えて説明すると、ぐっと身近に感じられます。

ママの給料の半分は年貢とかにとられちゃってるんだよ。

まとめ:歴史は楽しい!を実感する旅に

「明日、もういちどここに来たい!」という娘の言葉に、歴史への興味の扉が開いたことを実感しました。

2回目は専門家に50分間くわしくお話をうかがいました。

高山陣屋の見学は、ただの観光ではなく、親子で歴史を体感する貴重な機会になりました。

忙しい日常から少し離れて、親子で歴史の旅に出かけてみませんか?

きっと、教科書では得られない「生きた学び」が待っているはずです。

コメント