植物のタネの中は意外と複雑!

娘の小学校で、アサガオを育てることになり、双葉を観察する授業がありました。

そこで、発芽から少し大きく成長するまでを自宅で一緒に観察してみることになりました。

でも、発芽を待つだけでは面白くありません。

まずはタネの中がどうなっているのか、親子で覗いてみることにしました。

タネの中を探検。

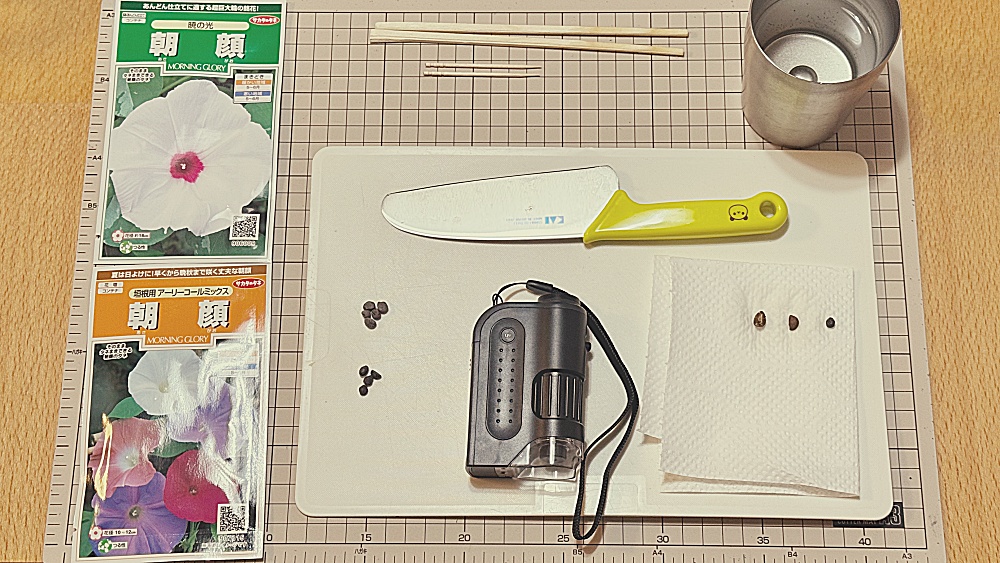

用意するもの

アサガオのタネは小さくてかたいので、中をみるには工夫が必要です。

家にあるものを中心に、以下のものを用意しました。

観察のために用意した道具

- タネの内部の観察準備

-

- 家にある顕微鏡や虫めがね

- 買ったばかりの新鮮なアサガオのタネ

- 水の入ったコップ

- まな板とこども用包丁

- つまようじ

- スマートフォン

- キッチンペーパー

安全のポイント:包丁やカッターを使う際は、大人が必ず付き添い、皆様には危険な作業をさせないように注意しましょう。

水でふやかして8〜12時間後のタネ

観察のための事前の準備は、タネを水でふかすだけです。

水につけて8時間ほど経つと、タネは約1.5倍くらいに膨らみます。

かたかった種皮がやわらかくなり、表面にすこし亀裂が入り始めます。

さらに4時間経過すると、タネは2倍近くになります。

表面のかたい殻に大きな亀がたくさん入って、ふっくらと膨張。

双葉のあいだのところで自然に裂けて、へそ(根っこが生えてくるところ)の場所もはっきりと確認できるようになります。

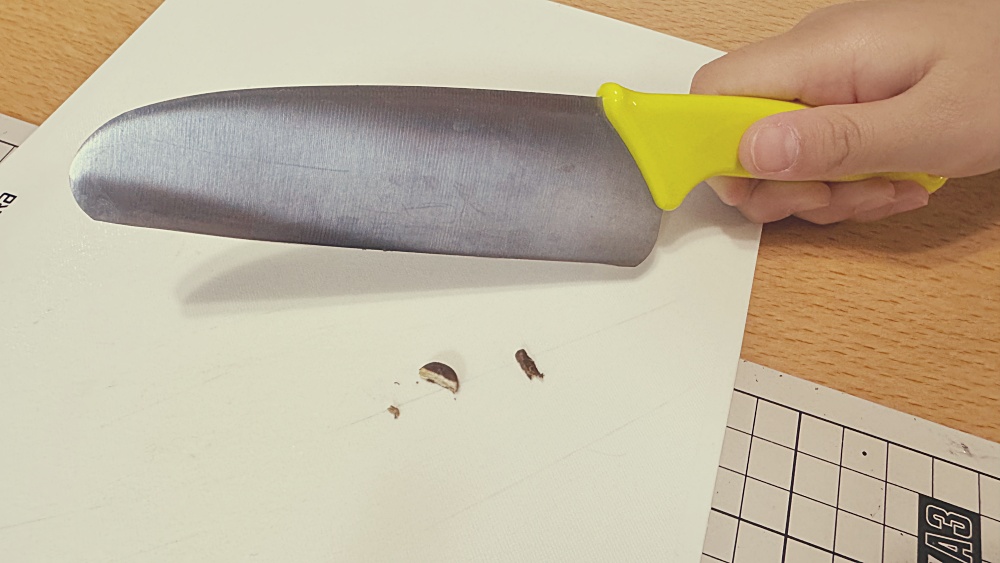

まな板と包丁で半分にカット

まずは、タネを半分にカットして、顕微鏡などで断面をみてみることにしました。

- ふやけたタネのカットのポイント

-

- 柔らかいので、慎重に切る

- 縦・横に切ると見える構造が違う

- 失敗してもいいようにタネは複数個準備

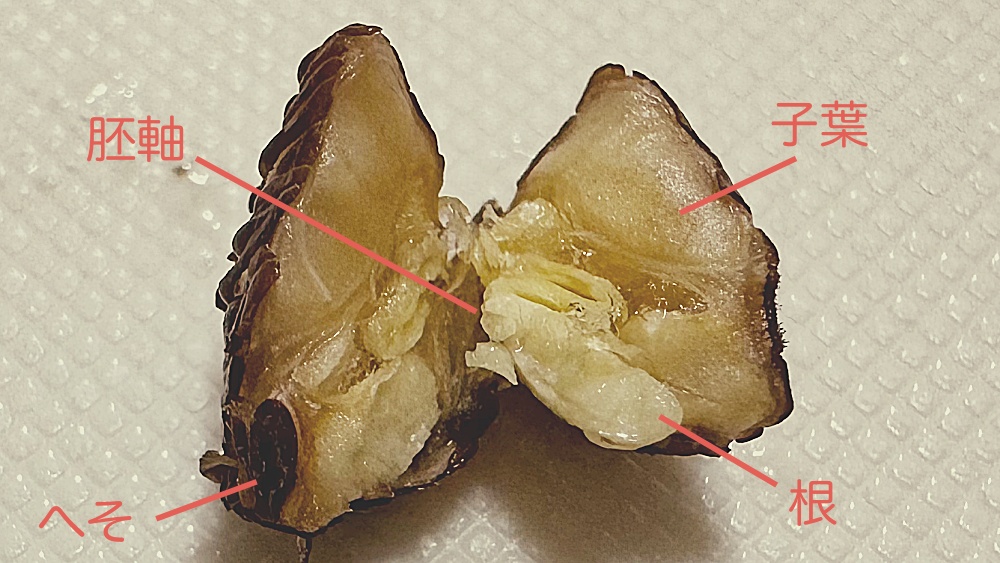

アサガオのタネの断面観察

準備が完了したところで、いよいよ観察がはじまりました。

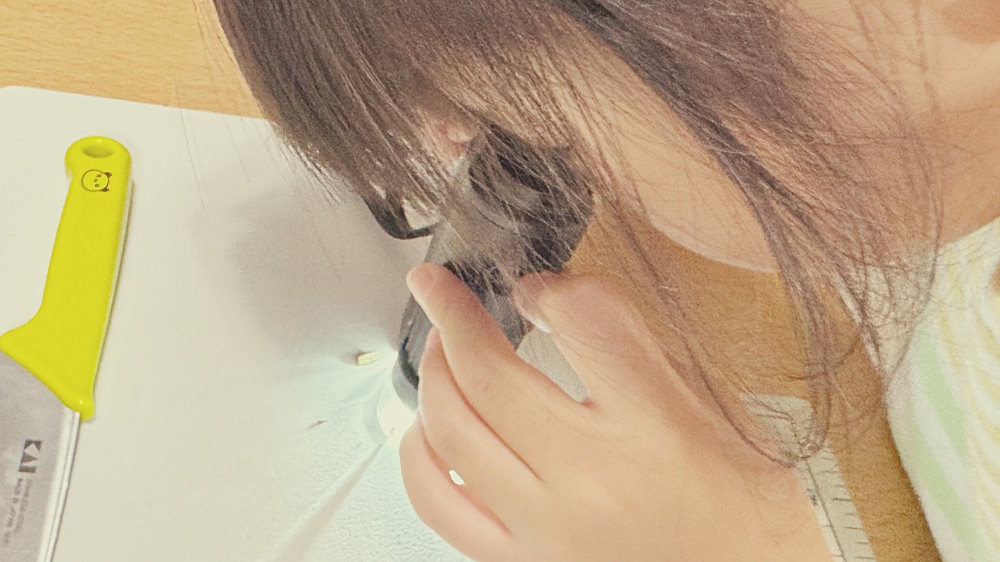

デジタル顕微鏡やポータブル顕微鏡でタネの断面を観察

デジタル顕微鏡で見てみようとしたら、拡大率の操作方法がわからず、ものすごい倍率でしか見られなかったので頓挫。

ポータブル顕微鏡も、どこを見ているのかわからないほどに拡大されてしまいます。

何かがうねうねしているのは見えた。

そこで、iPhoneで撮影してみることにしました。

学んだこと:高倍率の顕微鏡は、観察対象が小さすぎる場合、実質全体の像が見えにくいことがある。

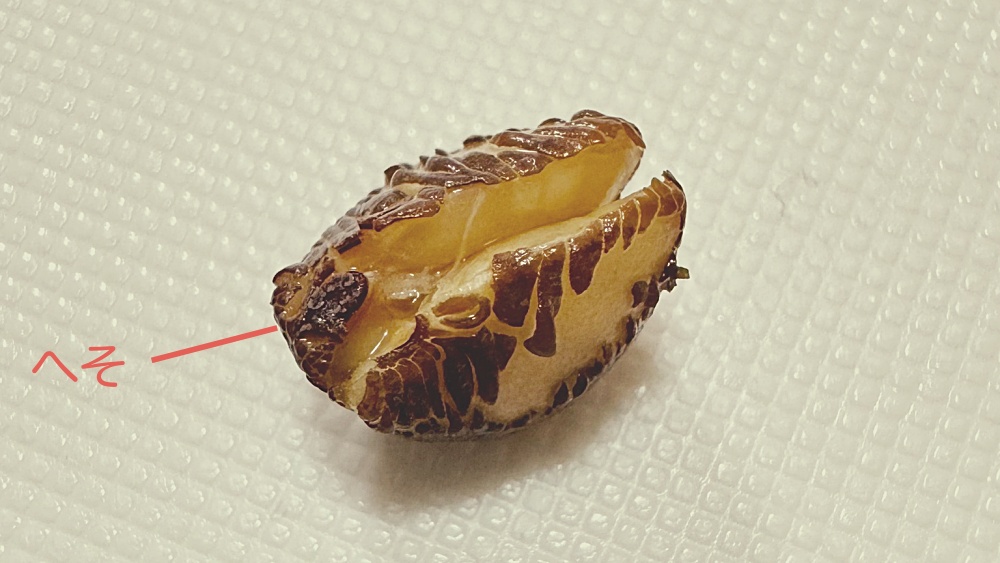

アサガオのタネの断面をスマートフォンで撮影

先ほどのタネは、いろいろ試しているうちにかわいてボロボロになったので、新たにコップからタネを出して観察することになりました。

双葉のあいだのところで裂けて、へそ(根っこが生えてくるところ)の場所もよくわかります。

スマートフォンのカメラでも断面をしっかり観察できた

画像が荒くなることを防ぐために、なるべくレンズを近づけ、1倍で撮影します。

すると、上の写真のとおり、くっきりと断面をみることができました。

- 小さなタネの撮影のコツ

-

- 自然光の下で撮影すると色合いがきれい

- 手ブレ防止のため、カメラを机等に当てる

- 複数の角度から撮影してよい写真を選ぶ

縦に切った断面では、根になる部分(幼根)と茎になる部分(胚軸)の位置関係がよく見えました。

さまざまな断面をつくってタネを観察する

こんどは、アサガオのタネを輪切りにしてみました。

子葉がうねうねと折りたたまれて、タネの中に格納されていることがわかります。

うねうねしている葉は二重になっていて、さらに半分にたたまれていることもわかります。

アサガオのタネの中の葉を広げてみた

さいごに、葉っぱを広げてみることにしました。

つまようじの先を使って、やぶけないように、ていねいに広げていきました。

すると、葉っぱの形(子葉の半分)になりました。

半分に折りたたまれたところをはがそうとしたけどうまくいきませんでした。

- 葉っぱを広げる時のポイント

-

- つまようじの先端で優しく押し広げる

- 無理をせず自然に開く方向に沿って押す

- 柔らかくデリケートであることを意識する

カッターや包丁がなくても観察できる

カッターやナイフでカットしないと幼根や胚軸の断面は見れませんが、たっぷりと水を吸わせてたタネであれば、手で皮をはがして中を観察することもできます。

さいごに

普段は外側のかたちしか見ることのないタネですが、内側には、根や葉になる部分がぎっしりとつまっていることが確認できました。

外側のかたいカラに少し割れ目をつくったり、タネを水にふやかしたりすると、発芽を早めることができるそうです。

次は、ほんとうに発芽しやすくなるのか実験してみようと思います。

芽が出てくるのが楽しみ。

コメント