ゴールデンウィークの帰省中にナガミヒナゲシの調査をはじめ、自宅のまわりの生息状況もみてまわりました。

すると、道路わきで、はえていないところが見つからないほどに、ナガミヒナゲシが繁殖している様子を目の当たりにしました。

なんで、こんなにたくさん生えちゃったのかな。

理由を調べてみようか。

ということで、実をとってきて、中をみてみました。

生態系被害防止外来種や特定外来生物に指定されていない

ナガミヒナゲシは、ヨーロッパ地中海沿岸原産のケシ科の一年草です。

外来生物法の規制対象外で、生態系被害防止外来種リストにものっていません。

しかし、最近の自治体のウェブサイトでは、ナガミヒナゲシの注意喚起がなされています。

繁殖力が高く、汁でかぶれます。

採取して実の部分を調べてみた

まず、安全に配慮するための準備をしました。

- 内容

-

- 透明なジップロック袋(小×2・中×1)

- ゴミ袋(小)×2

- 白の画用紙(クロッキー帳)

- 新聞紙

- 使い捨てビニール手袋

- はさみ

- カメラ(iPhoneを使用)

- 観察・記録用具

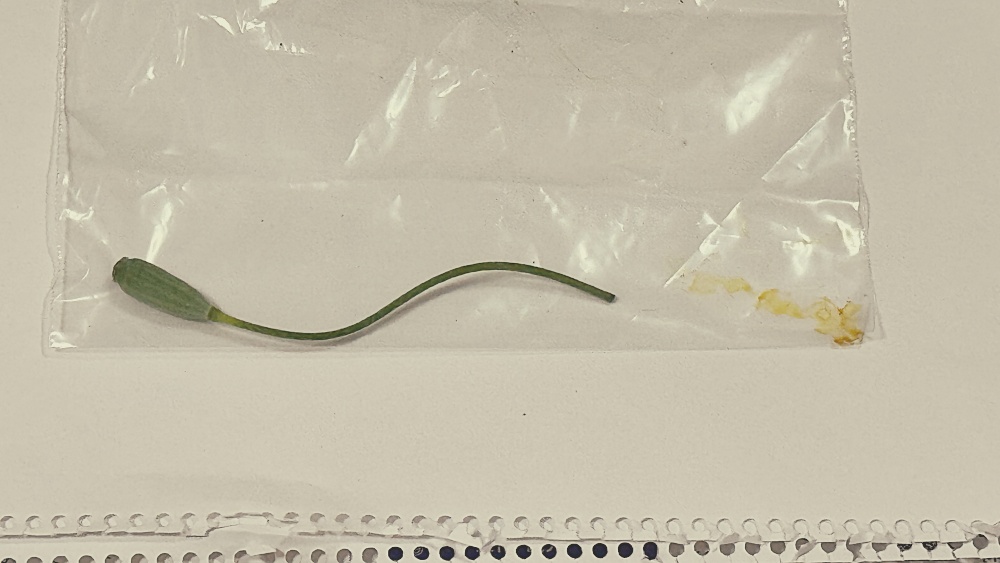

自宅前の道路わきで、ビニール手袋をはめて、はさみで3つのさく果(莢)をカットして持ち帰りました。

- 持ち帰った蒴果

-

- 緑色の蒴果×2

- 茶色の蒴果×1

ナガミヒナゲシの黄色い乳液

ピントが合わず、わかりにくい写真となりましたが、ピンクの▷の先にある、カットした茎からは、不透明な黄色い乳液があふれています。

この乳液には、アルカロイドという古代ギリシャで麻酔薬につかわれた成分がふくまれ、皮膚につくとかぶれることがあります。

乳液がまわりに付着しないよう、ジップロックなどに入れて持ち運びました。

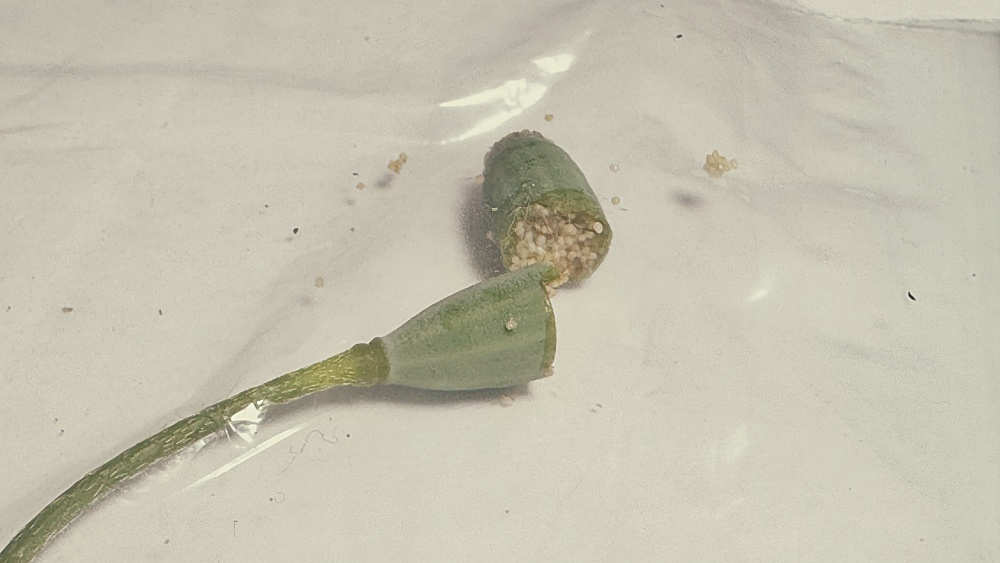

ナガミヒナゲシの蒴果の構造

写真のふくらんだ部分は、蒴果(さくか)とよばれます。

蒴果は、皮が裂開したり蓋のように開いたりして種を飛び散らせるものを指します。

マメ科の莢(さや)の部分と同じです。

蒴果をカットして中を観察しました。

いくつかの小部屋にわかれていて、白い種がびっしりと入っていました。

茶色く乾燥した完熟の蒴果

蒴果は乾燥して茶色くなると、上の蓋の部分と下の袋の部分の間に小窓があき、この窓から種がこぼれ落ちる構造になっています。

採取して袋にいれ、傾けたとたんに、黒い種が小窓から袋のなかにとびだしてきました。

熟れていない種は白くて、熟れると黒くなる。

1つの花で、1600粒の種ができるといわれますが、たしかにそのレベルの数が確認されました。

袋は固くて、指で押すとバキ、メリっという感触で、なんとか割れ目をつくることができました。

観賞用のケシの花であるポピーの蒴果も同じ構造

こちらの動画では、まったく同じような光景をみることができます。

わざわざ道端のナガミヒナゲシを採取しなくても、これをみれば十分です。

動画ならかぶれないように苦労する必要はなし。

さいごに

ナガミヒナゲシの観察をとおして、この外来植物の驚異的な繁殖力と特徴を身近に体験することができました。

1つの花から1600粒もの種が生まれる仕組みや、乾燥すると小窓から種をこぼす巧妙なばらまき方は、なぜ日本の道端でナガミヒナゲシが急速に広がっているのかを物語っています。

このブログが、黄色い乳液の危険性も含め、規制対象外の外来種についても正しい知識と付き合い方を考えるきっかけになれば幸いです。

(おまけ)食用のケシの種はアンパンや七味やカレーに使用される

食用の白や黒のケシの実は、ナッツの一種としてあつかわれ、加熱処理されて発芽しないようになっています。

木村屋のアンパンは、餡の種類を外から見分けるために、こしあんにはケシの実、つぶあんには黒ゴマをつけていたとか。

食感もコリコリしていて楽しめます。

コメント