伊豆の海で出会った生き物観察記録

前回、1ヶ月前に伊豆をおとずれたときに、たくさんの海の生き物を見ることができました。

海の中を泳ぐクサフグ、チョウチョウウオ、クマノミ、ナマコ、ヒトデなどをのぞきメガネで見ました。

また、ホンヤドカリ3匹とイワガニ2匹を捕獲して、水槽に入れて観察しました。

今回はそのときの経験をいかして、より充実した装備で臨むことにしました。

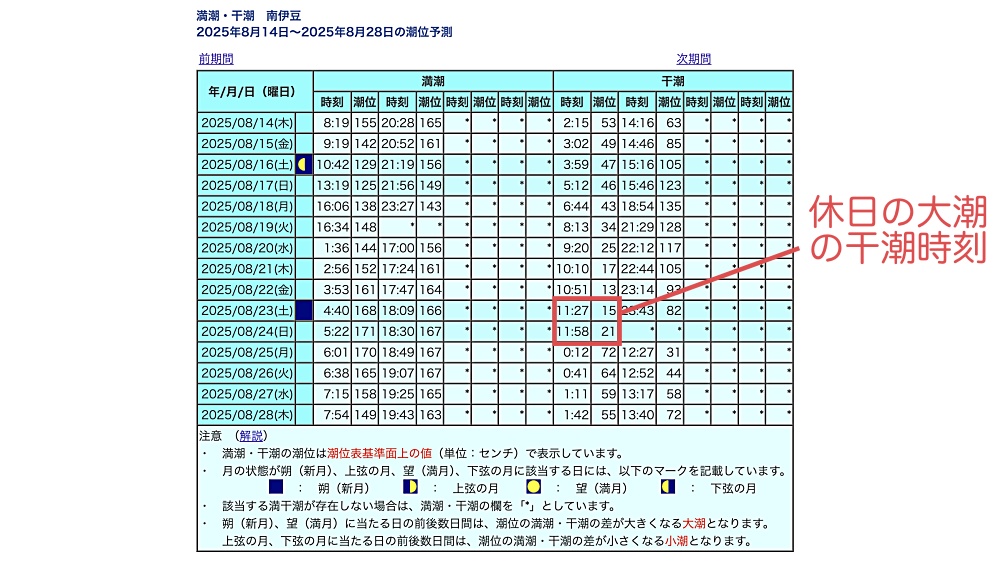

2回目の訪問は最干潮のタイミング狙いで

前回の訪問から約1ヶ月ぶりの8月下旬に、伊豆のおなじ場所をふたたび訪れました。

潮汐情報を見ておくことが大事だと前回学んだため、あらかじめ調べて計画をたてました。

今回は、お昼ごろに最干潮となって、海の生きものを観察しやすい日をえらびました。

進化した観察装備がもたらした新しい発見

前回は、小さな網1つと、のぞきメガネや水中メガネを持っていきましたが、あまりしっかりと海の中を見ることができませんでした。

そこで、今回は、捕獲道具や観察装備を充実させました。

生物捕獲用の罠、魚キラー(上州屋で購入)

上の方にある小さなポケットにエサを入れて海中にしずめてはなれて待っていると、生きものたちが、においでおびき寄せられてきます。

いったん中に入ってしまうと、出られない構造になっています。

四角いほうをえらびました。

餌として使用するオキアミ(上州屋で購入)

人間もおいしくいただくオキアミですが、魚にとってもよいにおいのする美味しいエサとなります。

魚のエサ用のオキアミはニオイがきついのですが、このアミ姫はいい香りがついていて扱いやすいように工夫されています。

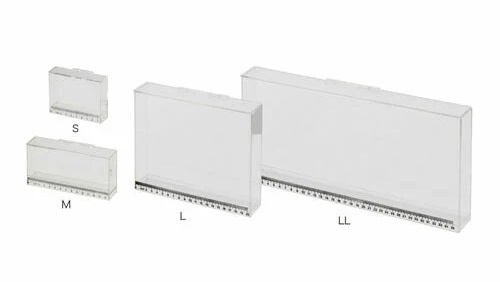

メモリ付き透明観察容器(上州屋で購入)

おくゆきのある透明容器だと、いきものが大きく動いてしまうし、容器や水の屈折がじゃまして観察しにくいことがあります。

そこで、今回は、おくゆきが少なくて、中に入れたいきものがよく見える容器を買いました。

大変よく生きものの観察ができました。

蓋が壊れやすいので注意が必要です。

上州屋にはLLサイズしかありませんでしたが、もっとちいさくても良かったかもしれません。

丈夫なタモ網 中・小サイズ(上州屋で追加購入)

網を2つ以上つかって魚を追い込むのがよいと、ネットで読んだため、タモ網を追加購入しました。

ダイソーの網よりも頑丈そうだった。

フルフェイス型シュノーケリングマスク

特にフルフェイス型のシュノーケリングマスクは大当たりでした。

シュノーケリングを行うと、のぞきグラスよりも視野が広くなります。

また、フルフェイス型は、マウスピース型よりも呼吸が楽なので、長時間の観察でも疲れません。

前よりたくさんの魚をみつけられた。

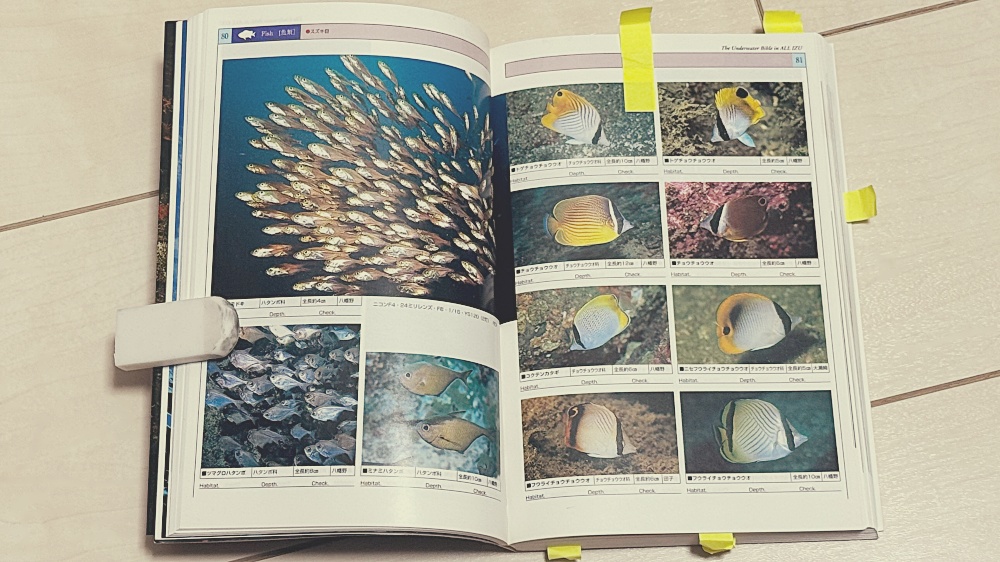

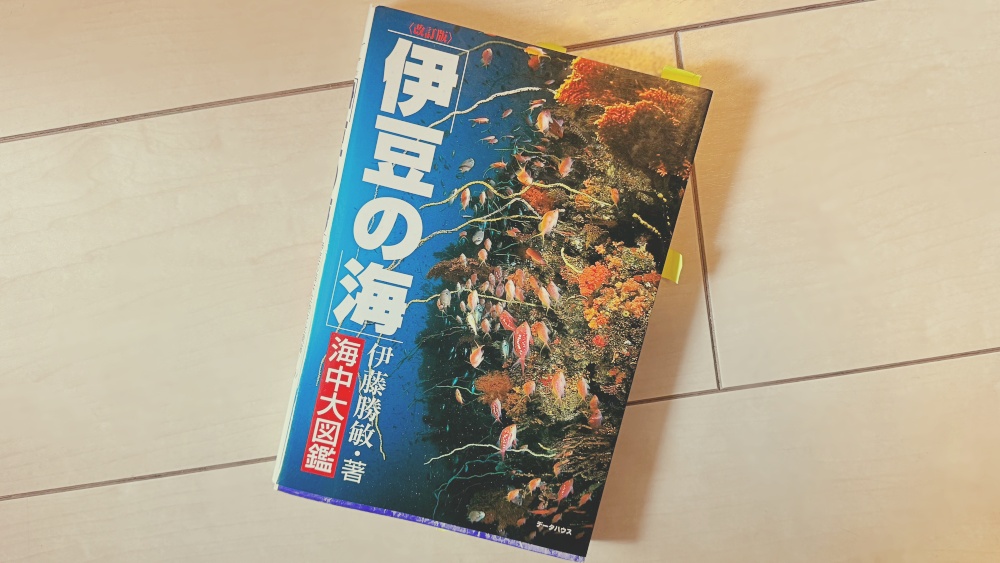

図鑑の持参で現場での種類同定をより正確に

前回は、つかまえたヤドカリやカニ、のぞきグラスで見られた魚の種類がその場でわからなかったのがつまりませんでした。

そこで、伊豆の海にいる生きものの図鑑を購入しました。

写真の図鑑はAmazonで中古のみ売られていました。

まず、このような写真だらけの図鑑で、おおまかに種類にあたりをつけます。

つぎに、スマホで検索すると、別の角度や、成長度合い、性別などによる違いを調べることができて、正しい種類にたどりつくことができます。

海中で出会った驚きの生き物たち

ウツボとの遭遇

今回の最大のサプライズは、なんといってもウツボとの遭遇でした。

岩陰から突然姿をあらわしたので、びっくりして叫んでしまいました。。

体長は目視で60〜70cmほどありました。

ウツボは夜行性で、日中は岩の隙間に潜んでいます。

鋭い歯を持つ肉食魚ですが、こちらから刺激しない限り大丈夫です。

周辺の子供たちといっしょに、安全な距離をたもって観察しました。

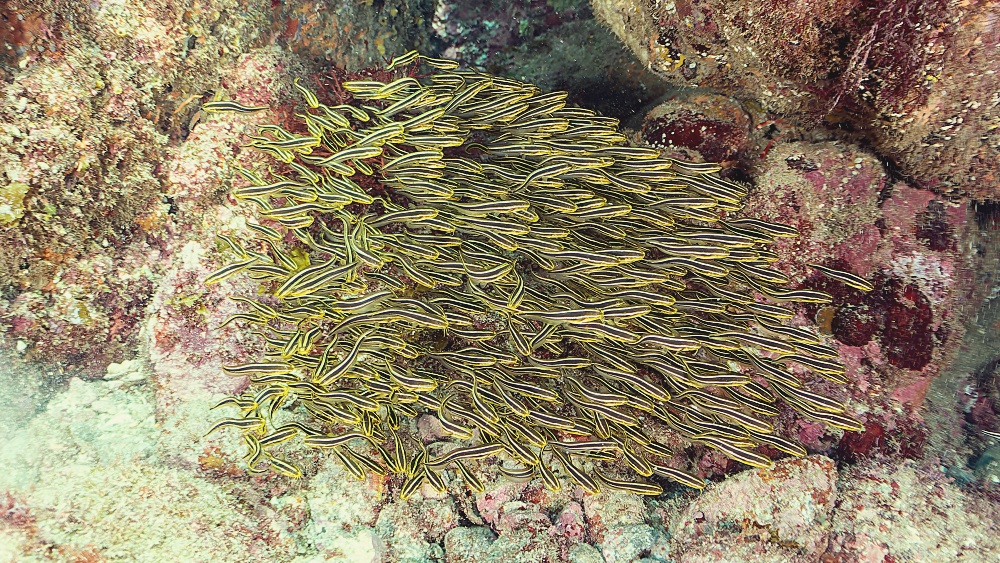

ゴンズイの稚魚の群れ

もう一つの新発見は、ゴンズイの稚魚の群れです。

黒い小さな魚が、まるで一つの生き物のように固まって泳ぐ姿は圧巻でした。

ゴンズイは背びれと胸びれに毒棘を持っていて「ゴンズイ玉」と呼ばれる群れを作ることで身を守っているのです。

稚魚の毒性は弱いものの、さわらないよう注意しながら観察しました。

前回も見た懐かしい顔ぶれ

チョウチョウウオなど、前回も観察できた魚たちとの再会も嬉しいものでした。

フルフェイスのシュノーケリング道具をつかうと、オヤビッチャが群れで泳ぐ姿がとてもよく観察できました。

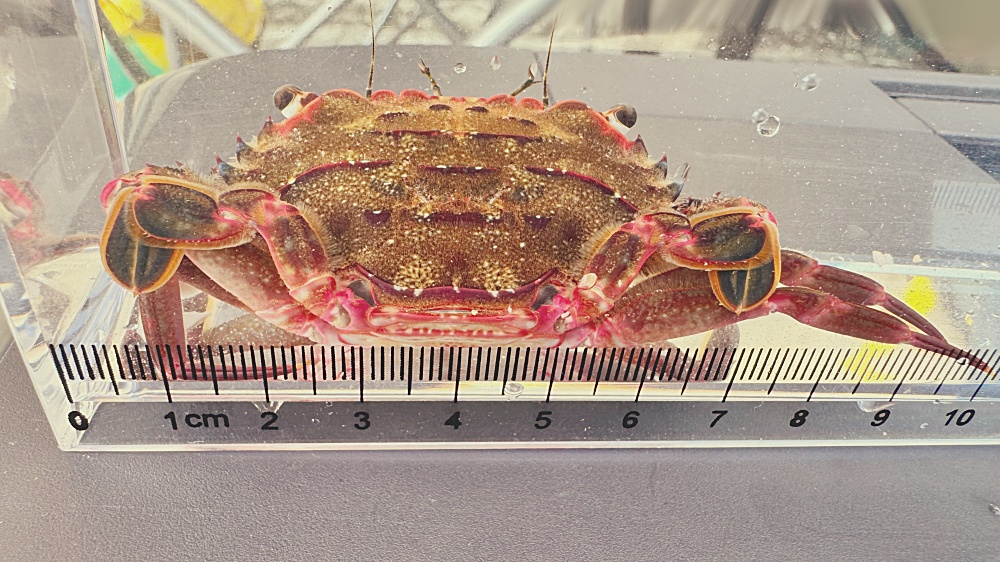

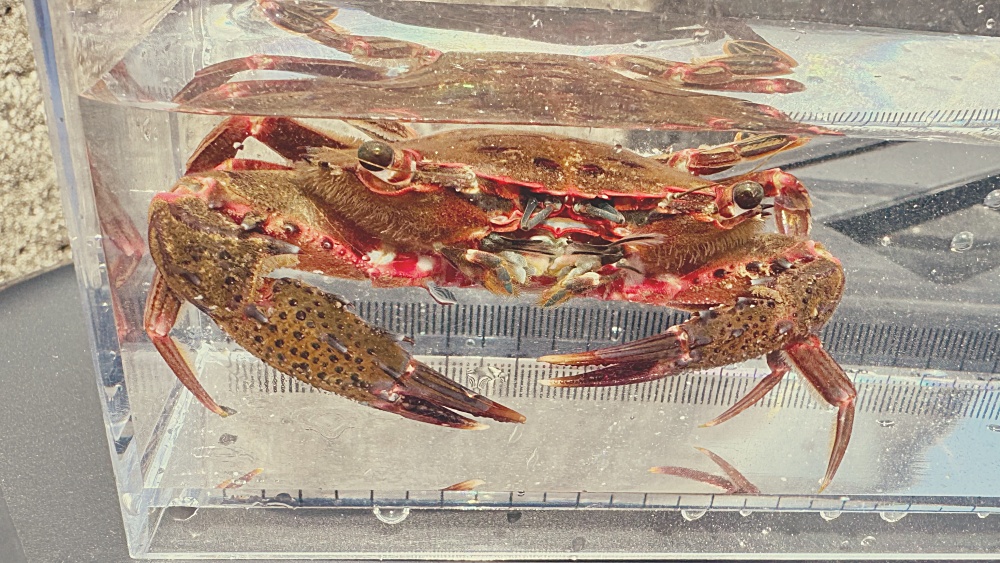

罠の効果てきめん!ベニツケガニの捕獲成功

今回新たに導入した罠が早速効果を発揮しました。

オキアミを餌にして仕掛けた罠に、なんとベニツケガニが2匹も近寄ってきたので捕獲することができました。

容器にいれたら、端っこにじっとしてた。

ベニツケガニは、フチが紅色の美しいカニで、甲羅の幅は4.5cmほど。

観察容器にメモリがあると正確なサイズがわかります。

おくゆきの浅い観察容器に入れて観察すると、目や口、触覚のこきざみなうごき、脚に細かい毛が生えていることなどが良くわかりました。

観察後は、元の場所に優しくリリースしました。

ヤドカリ観察の充実

今回は合計12匹ものヤドカリを観察することができました。

イソヨコバサミ:5匹

ホンヤドカリ:7匹

イソヨコバサミは、左のはさみが右より大きいのが特徴で、岩場の隙間を横歩きする姿からこの名前がついています。

一方、ホンヤドカリは日本の磯で最も一般的に見られる種類です。

興味深かったのは、それぞれが背負っている貝殻の多様性です。

サザエの小さな殻、巻貝、時には割れた貝殻を器用に使っているものもいました。

写真まんなかのおしゃれな貝のやどかりが私のお気に入り。

危険生物との遭遇 – カツオノエボシ

今回の訪問では、カツオノエボシと遭遇しました。

図鑑でしか見たことがなかったからびっくりした。

海面に2つ漂っているのを発見し、1つを網で慎重にすくい上げて観察しました。

図鑑で見るようなりっぱな帆(注)や長い触手はなく、海の上から見ると、ビニールの風船が浮かんでいるだけのようにも見えました。

失なわれたか、まだ成長途中だった可能性があります。

カツオノエボシはクラゲではありませんが、触手には強力な毒があり、「電気クラゲ」の異名を持ちます。

子どもたちには絶対に素手で触らないよう厳重に注意し、観察後は陸に上げて適切に処理しました。

魚の捕獲という課題

今回の目標の1つは、魚の捕獲と間近での観察でしたが、残念ながら1匹も捕まえることができませんでした。

魚は動きが素早く、人の気配を感じるとすぐに逃げてしまいます。

しかし、この「失敗」も大切な学びでした。

子どもたちと一緒に、なぜ魚が捕まえられなかったのかを考えました。

- 魚の持つ能力

-

- 魚は横や後ろも見ることができる視覚を持っています。

- 水の振動を感じ取る「側線」という器官があります。

- 群れで行動し、危険を仲間に知らせる能力を持っています。

魚がひそんでいる海藻のあたりでタモ網をふりまわせば、簡単につかまえられましたよ、という情報もいただきました。

近くにいた別家族のパパさんが教えてくれました。

次回は、魚の習性をもっと研究して、違うアプローチを試してみようと家族で話し合いました。

- 次回試してみたいこと

-

- 魚の観察方法の工夫: 魚を追いかけるのではなく、じっと待つ戦略

- 環境に注目した捕獲: 海藻が繁茂している場所など、特定の環境に注目して生物を探す

- 水中カメラの導入: 観察した生物を写真や動画として記録に残し、後でじっくりと見返したり、研究に役立てたりする

磯遊びを通じて学んだこと

前回と今回の伊豆の海訪問で、親子共々、たくさんのことを学ぶことができました。

生きものの多様性

わずか1ヶ月の間隔で訪れただけでも、観察できる生物に違いがありました。

これは、使った器具の違いばかりでなく、季節による生物の移動や成長、そして潮汐条件の違いなどが影響していると考えられます。

同じ場所でも、訪れるたびに新しい発見があることを実感しました。

観察と記録の重要性

メモリ付き容器での計測や、種類の識別など、単に「見る」だけでなく「記録する」ことの大切さを学びました。

前回の記録と比較することで、より深い理解につながります。

安全への配慮

カツオノエボシやウツボなど、危険な生物との遭遇は、海の楽しさと同時に注意すべき点があることを教えてくれました。

事前の知識と適切な対処法を身につけることが、安全で楽しい磯遊びには欠かせません。

まとめ

伊豆の海は、関東圏から日帰りで行ける距離にありながら、驚くほど豊かな海洋生物が観察できる素晴らしい場所です。

適切な装備と知識があれば、子どもから大人まで安全に楽しむことができます。

生命の不思議、自然の厳しさと美しさ、そして人間と自然との共生の大切さを学ぶことができます。

この素晴らしい自然を、次の世代にも残していけるよう、一人一人が責任を持って行動することが大切だと感じました。

コメント