ヒマワリの種から始まった大きな発見

小学校から持ち帰ったヒマワリの種を娘といっしょに観察していたら、思いがけない発見がありました。

種の重さが場所によってぜんぜんちがった。

この小さな気づきから、キク科の植物のおもしろい世界が広がっていきました。

今回は、おうちにある切り花で、子どもたちと科学の扉を開くことができた、そんな体験を共有したいと思います。

ヒマワリの種が教えてくれたこと

ヒマワリの種を中心部と外側で比べてみると、外側の種のほうがずっと重いことがわかりました。

これには、ちゃんとした理由があったのです。

外側から咲く管状花のひみつ

ヒマワリの中心部分をよく見ると、小さな花がたくさん集まっているのがわかります。

これを管状花(かんじょうか)といいます。

おもしろいことに、この管状花は外側から順番に咲いていきます。

外側の花ほど先に咲いて、栄養をたっぷりもらえる時間が長いから、そこにできる種も大きく重くなります。

なぜキク科の花は外側から咲くのか

植物にとって、種をつくることはとても大切な仕事です。

外側から咲くことで、もし途中で栄養が足りなくなっても、少なくとも外側の種は確実に残せます。

また、外側の花から順番に咲くことで、長い期間にわたって虫を呼び寄せることができ、受粉のチャンスも増えます。

自然って、本当によくできてるね。

キク科の植物に共通する特徴

ヒマワリだけでなく、タンポポやコスモス、ガーベラなど、キク科の植物はみんな同じように小さな花が集まって一つの大きな花に見える構造をしています。

これを頭状花序(とうじょうかじょ)といいます。

一つの花だと思っていたものが、実はたくさんの花の集まりだったなんて、子どもたちにとっても大人にとっても驚きの発見です。

ガーベラで実験!切り花でもできる観察

スーパーや花屋さんで手軽に買えるガーベラを使って、もっと詳しく観察してみることにしました。

切り花でも、十分に植物のしくみを学ぶことができます。

管状花が咲いていく様子を観察

買ってきたガーベラを毎日観察すると、ヒマワリと同じように外側から中心に向かって管状花が咲いていくのがわかります。

小さな花の開花の波が、中心まで押し寄せていく様子を、娘も毎日楽しみに観察していました。

時間の経過とともに変化する様子を見ることで、植物が生きているということを実感できます。

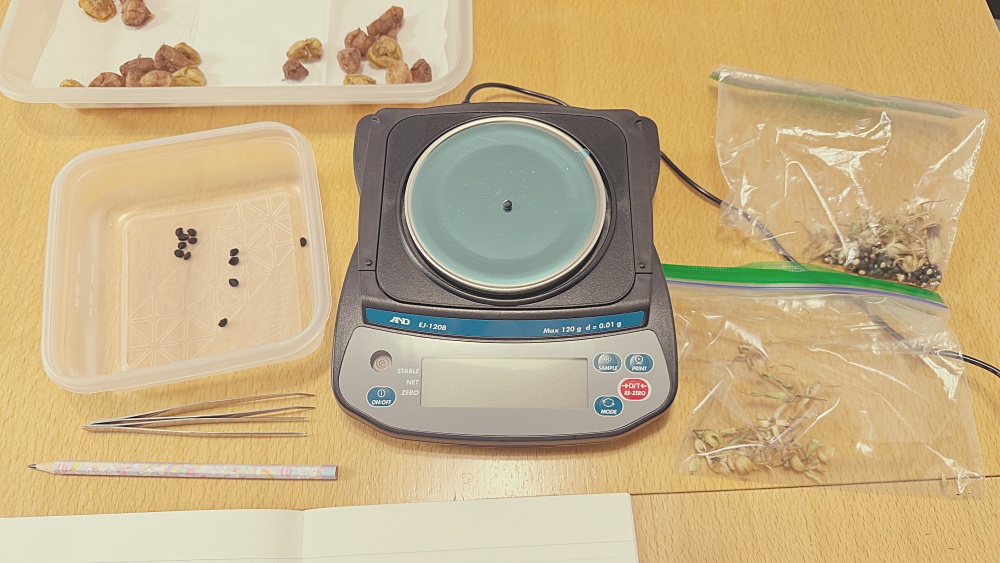

観察に必要な道具

いよいよ、花を観察していきます。

特別な道具は必要ありません。

ルーペや虫めがね、ピンセット、はさみやカッターがあれば十分です。

デジタルカメラやスマートフォンで写真を撮っておくと、後から見返すこともできて便利です。

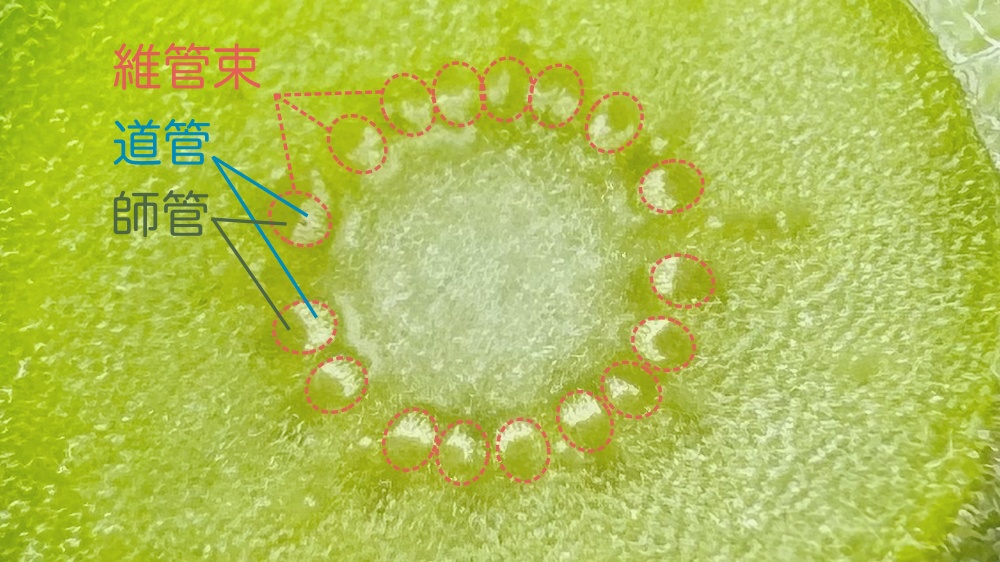

茎を切って見えた道管と師管

ガクの下で茎を切ってみると、小さな穴がたくさん見えました。

これが道管(どうかん)と師管(しかん)です。

道管は根から吸い上げた水を運ぶ管、師管は葉っぱで作った栄養を運ぶ管です。

ルーペや虫めがねで見ると、はっきりと管の構造が見えて、まるで植物の血管のようです。

色水を吸わせて、白い花を染めると、道管がよく観察できます。

ガーベラの花を半分に切ってみたら

思い切ってガーベラを縦半分に切ってみました。

すると、管状花の奥にふわふわの綿毛がたくさん隠れているのを発見しました。

これは、タンポポの綿毛と同じで、種が風に乗って飛んでいくためのものです。

切り花のガーベラでも、もし地面に植わっていたら、花が終わった後にタンポポのような綿毛の球になっていたかもしれません。

小さな管状花の精密な世界

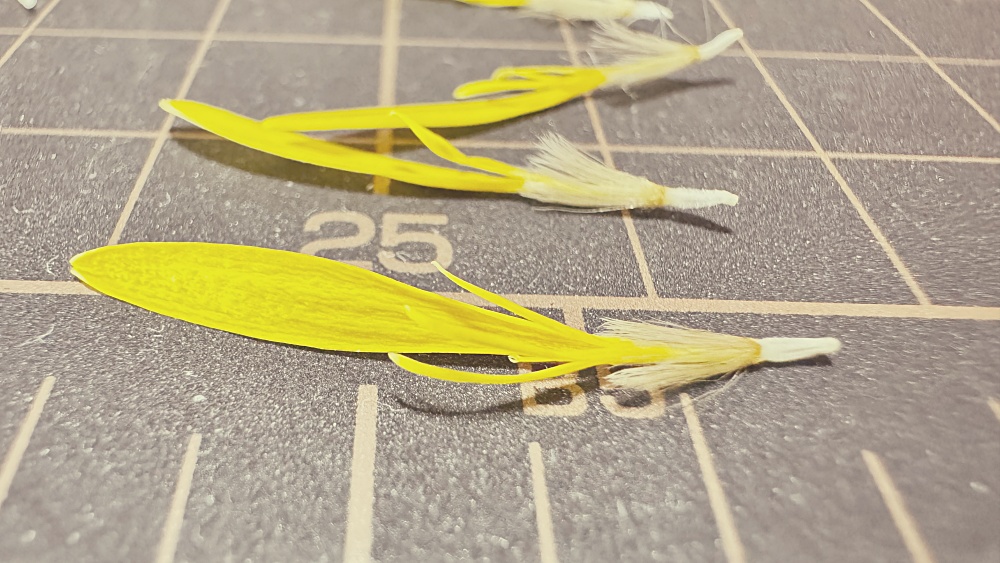

ピンセットを使って、一つ一つの舌状花や管状花を取り出して観察してみると、さらに興味深い発見がありました。

黄色いガーベラの舌状花のつくり

黄色いガーベラから取り出した舌状花は、どれも小さな綿毛がついていました。

花びらをよく見ると、細い花びら3枚と、少し太めの花びら1枚で構成されているものが多く見られました。

5枚だった花びらがこのように進化したそうです。

細い花びらが邪魔をして、はっきり見えませんでしたが、めしべは確認され、おしべはなさそうでした。

赤いガーベラの舌状花のつくり

真紅のガーベラでは、細い花びらがちいさく、めしべがはっきり観察できました。

同じガーベラでも、株によって構造に違いがあるのは、品種改良の歴史や、それぞれの役割の違いがあるからかもしれません。

黄色の舌状花とおなじように、おしべは見られませんでした。

上の写真は、左が舌状花、右手前が咲いている管状花、右奥がまだ咲いていない管状花です。

おしべは、むしめがねやiPhoneをつかっても確認できませんでした。

数えきれないほどの花びら

カットした片方すべての花びらをピンセットで外して並べてみると、その数の多さに圧倒されました。

娘といっしょに数を数えようとしましたが、途中であきらめてしまうほどでした。

でも、この「数えきれない」という体験自体も、自然の豊かさを実感する大切な経験だと思います。

発見!キク科の花の巧妙な受粉作戦

調べていくうちに、キク科の花には、アサガオなどとはちがう独特な仕組みがあることがわかってきました。

それは、自分の花粉では受粉しないようにする、とても巧妙な作戦でした。

消えた雄しべのなぞ

ガーベラの管状花を観察していて不思議だったのは、おしべが見当たらないことでした。

調べてみると、キク科の外側に咲く舌状花は看板としての役割に特化し、おしべが退化して無くなっていることがわかりました。

舌状花のはなびらは大きくてきれい。

また、管状花では、雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)といって、おしべが先に成熟して、その役目が終わると落ちてしまうのだそうです。

5本のおしべが筒のようにくっついていて、その中をめしべが突き上げるように伸びてきます。

めしべが花粉を押し出したあと、おしべの筒はぽろっと落ちてしまうので、私たちが観察したときには、おしべが取れてしまっていたようです。

写真の白っぽいものがおしべだと思われます。

時間差でひらく雄しべと雌しべ

もっとおもしろいのは、花粉を押し出すときのめしべは、まだ未熟で先端が閉じているということです。

つまり、自分の花粉がついても受粉できません。

花粉を押し出し終わってから、めしべの先端がふたつに開いて、やっと他の花の花粉を受け取る準備ができます。

自分の花粉とは時間差で成熟することで、自家受粉を防いでいるんですね。

ふしぎな仕組みだね!

アサガオとの違いから見える生き残り戦略

アサガオは朝咲いて昼にはしぼんでしまう一日花であり、つぼみの中でおしべとめしべが触れ合って、自分の花粉で確実に種を作ります。

一年草だから、確実に種を残すことが大切。

一方、キク科の多くは多年草で、一つの花に100個以上の小花があり、何日も咲き続けます。

他の株の花粉をもらって、遺伝的に多様な種を作ることで、環境の変化に強い子孫を残そうとしていると考えられます。

それぞれの生き方に合った方法なんですね。

まとめ:おうちでの小さな発見から広がる大きな世界

今回の観察で、ヒマワリの種の重さの違いから始まって、キク科の植物の巧妙なしくみまで、たくさんの発見がありました。

切り花を使った観察は、手軽で安全、忙しい日常の中でも、子どもたちと科学の時間を楽しむことができます。

ぜひ、お時間があるときに、子どもたちと身近な花を観察してみてください。

きっと、思いがけない発見が待っているはずです。

コメント