子どもたちへの願いから100年前に自由研究がうまれた

夏休みの宿題のなかでも、自由研究は特にやっかいなしろものではないでしょうか。

親子で頭を抱える方も多いはず。

でも、実は自由研究には100年近い歴史があり、子どもの自主性と創造性をはぐくむ教育的な意義がつまっているんです。

今回は、自由研究のヒントを得るために、自由研究のルーツやこれまでに取り組まれてきたテーマをまとめてみました。

自由研究の概要

自由研究のはじまりは、戦前にさかのぼります。

大正デモクラシーを追い風にした大正自由教育運動

19世紀末から20世紀初めにかけて、欧米でおきた新教育運動の考え方が日本につたわって、大正自由教育運動がおこりました。

さまざまな学校で自由研究のような活動が実践されました。

大正新教育運動の中心人物であった野村芳兵衛は、小学校1年生に対する宿題としてつぎのように自由研究を提案しています。

- 1年制の自由研究

-

- 絵日記

- 植物採集

- 虫の写生

- 工作

- 新聞等スクラップ

- 観察実験

- 飼育栽培

小学校の教科の1つとなった自由研究

戦後の1947年になると、学習指導要領が改訂され、日本で自由研究の教科がうまれました。

- 学習指導要領 一般編における自由研究

-

- 個人の興味と能力に応じた自由な学習

- クラブ活動

- 当番や学級委員としての仕事

研究以外の活動も自由研究にふくまれていました。

自分だけの学びを応援したいという願いから生まれた教科でした。

しかし、運営はむずかしく、4年後には正式な科目からは外れてしまいました。

それでも、自由研究スピリットは夏休みの宿題という形で、今日まで引き継がれています。

自由研究で育まれる力

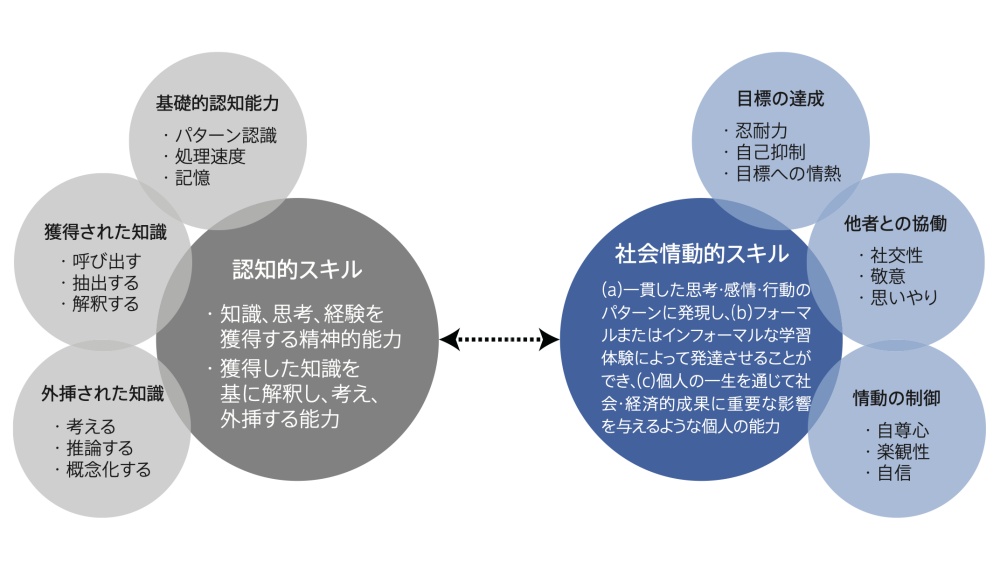

自由研究はたんなる宿題ではなく、子どもの成長に大切な力がはぐくまれます。

- 自由研究で身につく力

-

- 自分で問いを立て、解決策を探る「探究力」

- 情報を集めて整理し、まとめる「処理能力」

- 失敗しても粘り強く取り組む「忍耐力」

- 自分なりの考えを表現する「創造性」

自由研究には、非認知能力をはぐくむ狙いがあるものと思われます。

これらの力は、学校の授業だけでは十分にそだてることが難しい、生きる力の核心部分となります。

だからこそ、日本の教育は、自由研究を大切にしてきたのかもしれません。

自由研究は日本固有の取り組み

海外には、日本の自由研究のような「長期休みに家庭で自主的に取り組む研究課題」はみられません。

自由研究は日本固有の文化です。

アメリカでは、学期中に先生のサポートのもとでサイエンスフェア向けのプロジェクトを作りますが、宿題として家庭に丸投げはされません。

イギリスやドイツでは、学校の授業内でプロジェクトワークを進める文化はあっても、夏休みの個人探究は課されません。

フィンランドでは、現象学習として探究活動をしますが、これも学校内で完結するのが基本です。

自由研究を親はどうサポートするのか

子どもの自由研究をサポートするとき、親はどんな役割を果たせばいいのでしょうか。

- 親のサポートのコツ

-

- テーマは子ども自身に選ばせる

(興味を持続させるため) - 「なぜ?」「どうして?」と問いかける

(考える力を育てる) - 取り組みのプロセスを褒める

(完璧な成果を褒めるのではなく) - 答えは教えすぎない

(困った時は一緒に調べる)

- テーマは子ども自身に選ばせる

親が手伝いすぎると「親の自由研究」になってしまいます。

ある程度の「失敗」や「粗さ」があっても、それが子ども自身の成長につながることを忘れないようにしましょう。

自由研究のテーマとして扱われてきたもの

自由研究のかなめは、テーマ選びと言えるでしょう。

自由研究は子どもたちの個人的な興味や関心から生まれるため、これまでに、さまざまなテーマが扱われてきました。

科学・自然観察系

自由研究の中でも人気が高いのは科学実験や自然観察です。

- 科学・自然観察

-

- アゲハチョウの成長を観察する

- 雨の日と晴れの日の違いを調べる

- 植物の光合成を実験してみる

身近な自然現象を観察し、記録することで、子どもの観察力や探究心を育てます。

また、水質調査や天気の変化、光や音の性質を調べる実験なども定番テーマとなっています。

社会・歴史・文化系

社会や歴史、文化に関するテーマも多く扱われています。

- 社会・歴史・文化

-

- 地元の歴史を写真でまとめる

- 家族の昔のくらしをインタビュー

- 町の安全マップを作ってみる

これらの研究は、子どもたちの社会への関心を高めるきっかけとなります。

日常生活・趣味系

身の回りにある物の歴史や、日常で使うものの仕組みを調べる研究も人気です。

- 日常生活・趣味

-

- いろいろな洗剤の汚れ落ちを比較

- お菓子の味のひみつを探る

- 折り紙やスポーツのコツを研究

日常生活に関わるテーマが選ばれることも多く、また、自分の趣味を深めるための研究も見られます。

創作・表現系

創作活動も自由研究として行われています。

- 創作・表現

-

- オリジナル絵本をつくる

- 廃材でアート作品を作る

- 自作の詩を集めて発表する

実際の優秀自由研究事例

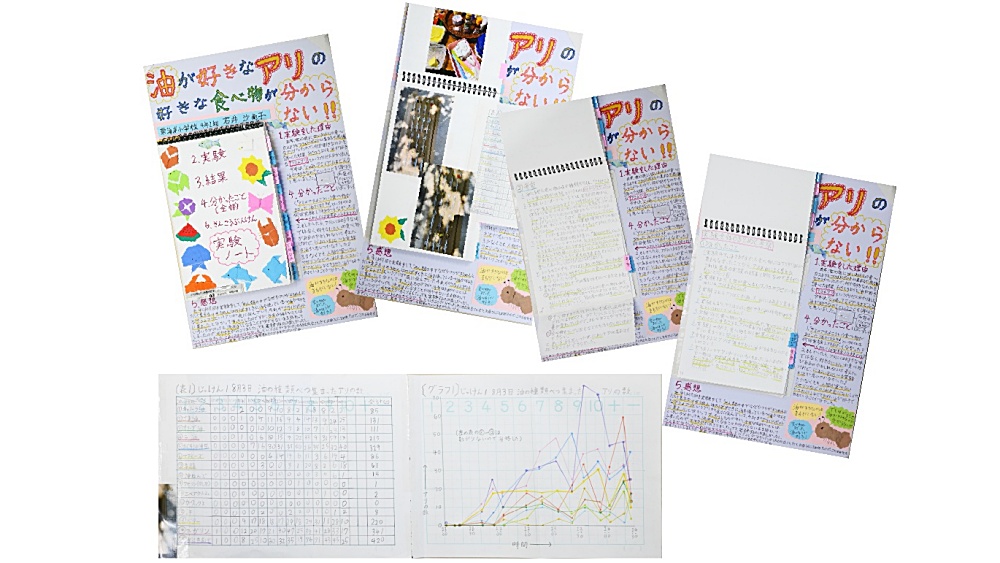

自由研究のコンクールで入賞した研究を見ると、子どもたちの発想の豊かさに驚かされます。

例えば、砂が作る「泡」を調べた小学6年生の研究や、アメアリが好む油を調査した小学4年生の研究(上の図)など、身近な疑問から出発した研究が高く評価されています。

こうした事例から分かるのは、専門的な知識よりも「自分ならではの視点」が大切だということです。

デジタル時代の新しい自由研究

自由研究のテーマは、時代とともに少しずつ変わっていきます。

以前は科学的な観察や実験が中心でしたが、最近の自由研究は、デジタルツールを活用した新しい形も増えています。

- 新しい自由研究の形

-

- プログラミングで簡単なゲーム作り

- タブレットでストップモーションアニメ制作

- 動画による生き物観察記録

- VRやARを活用した街の歴史探索

デジタルツールは記録や発表をスムーズにするだけでなく、これまでできなかった新しい視点での研究も可能にしています。

ただ、これからも実物に触れる体験は大切にしていきたいですね。

さいごに

自由研究って、めんどうに感じるかもしれません。

でもその根っこには、「子どもたちの世界を広げたい」という、あたたかい願いがこめられています。

世界に誇れる日本の自由研究文化を、今年の夏は、家族みんなで楽しんでみませんか?

きっと、子どもたちの心に、大きな冒険のタネがまかれるはずです。

コメント