伊豆の海は教科書の宝庫

夏、伊豆の海には子供たちがワクワクする光景が広がっています。

潮が引いた岩場にできるちいさな水たまり「タイドプール」は、まるで小さな水族館。

このふしぎな世界をのぞいた子供たちは、きっと夢中になるはずです。

伊豆の海は楽しかった。

なぜ伊豆の海は特別なのか

実は長い時間をかけて地面が動いているんだよ、と子供に教えるのは楽しいものです。

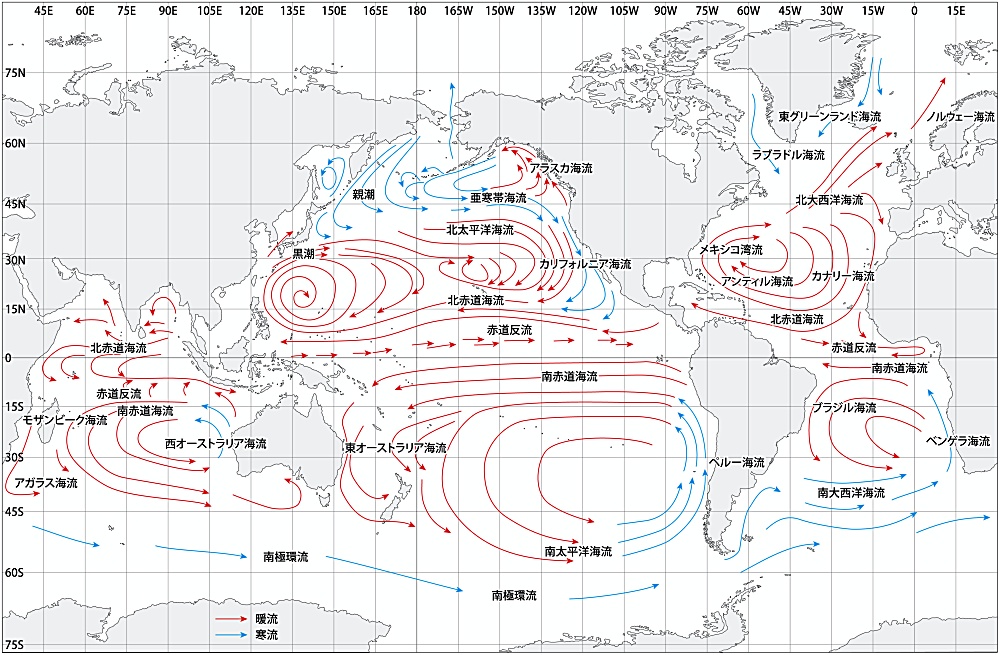

また、地球上のダイナミックな海の動きも教え甲斐があります。

伊豆半島の海に行くなら、伊豆半島の成り立ちと黒潮について、ぜひ説明してみましょう。

本州と島々とがくっついてできた奇跡の海岸

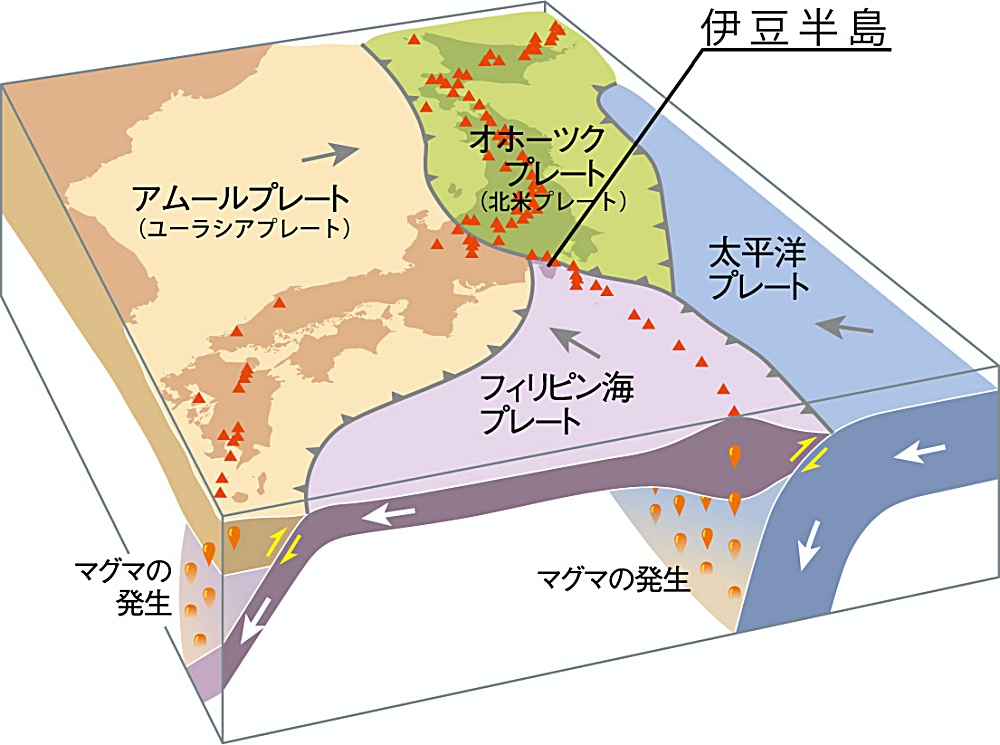

伊豆半島は、もともと遠く南の海に浮かんでいた火山島群でした。

数百万年ものながい時間をかけて、フィリピン海プレートに乗って島が北へうごき、本州にくっつきました。

このドッキングと火山活動とが、伊豆独特のゴツゴツした岩場を作り出しました。

城ヶ崎海岸のいがいが根はその代表例。

黒潮が運んでくる南国の贈り物

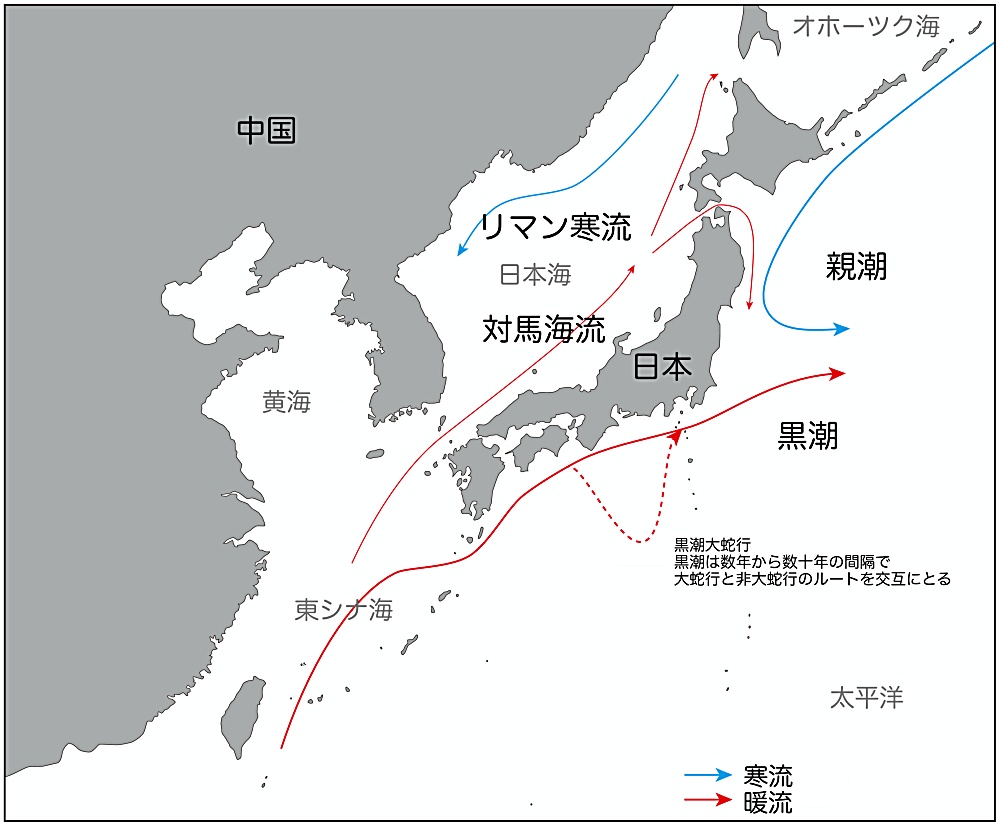

伊豆の海の近くには黒潮が流れています。

黒潮は南のあたたかい海からたくさんの栄養と生命を運んできます。

黒潮は、流量や流速や幅が世界最大級。

黒潮に乗って南国の魚たちがやってくる

黒潮のおかげで、本来なら沖縄や小笠原諸島にいるはずの熱帯魚たちが、夏になると伊豆にもやってきます。

チョウチョウウオやクマノミなど、まるで南国の海にいるような魚たちに出会えます。

ただし、これらの魚たちは故郷に帰ることができません。

冬の寒さに耐えられず、多くは命を落とします。

潮の満ち引きが作る小さな水族館「タイドプール」

潮の満ち引きによって海水に浸かったり陸地になったりするエリアのことを、潮間帯(ちょうかんたい)といいます。

干潮時に、潮間帯の岩や砂などのくぼみには、海水が取り残されます。

この水たまりのことを、タイドプールとよびます。

タイドプールができるメカニズムや特徴をみていきましょう。

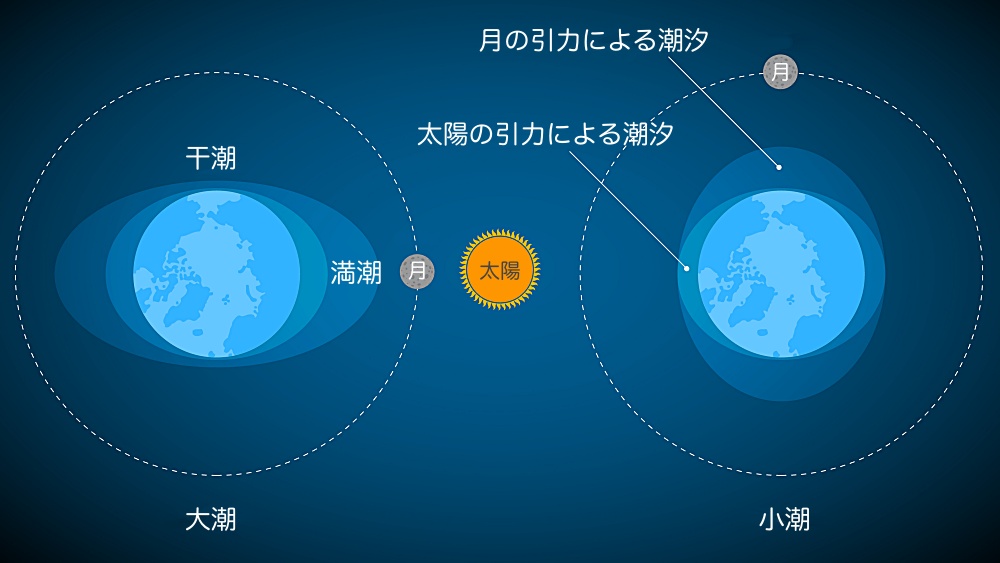

宇宙が作る潮の満ち引きのリズム

そもそも、海の満ち引きがおこるのは、月の引力が原因です。

月が地球の海水を引っ張ることで、1日に2回、海面が上がったり下がったりします。

太陽の引力も少し手伝っています。

とくに新月や満月の時期は大潮といって、潮の満ち引きの差が一番大きくなります。

大潮の時に海岸に行くと、普段は海のなかに隠れている場所が顔を出し、岩のくぼみなどにタイドプールがたくさんあらわれます。

タイドプールは極限サバイバルの世界

タイドプールは、単なる小さな水たまりに見えますが、生き物にとってはとても過酷な環境です。

昼間は太陽でカンカンに熱くなり、雨が降ると急に塩分が薄くなったり、波が来ると塩辛くなったり。

でも、小さな生き物にとっては、大きな魚が入ってこられない安全な隠れ家でもあります。

小さな水たまりの住人たち

伊豆のタイドプールでは、伊豆のエリアにいる魚、南国からやってきた魚、その他の海の生きものがたくさん見られます。

代表的な生きものをご紹介します。

きらめく宝石たち(お魚編)

まずは伊豆のお魚から。

ソラスズメダイ

まるでサファイアのような美しい青色の小さな魚。

伊豆では1年中見ることができる地元住民です。

群れで泳ぐ姿はまさに海中の宝石箱です。

クサフグ

丸くてかわいい顔をした、手のひらサイズの小さなフグで、日本各地の沿岸でみられます。

大満の満潮時には、砂浜に大群でやってきて卵を産む集団産卵というめずらしい行動を見せます。

強い歯で貝殻もバリバリ砕いちゃう力持ちでもあります。

つぎは、南国からきたお魚。

チョウチョウウオ

名前のとおり、蝶々のように美しい模様の魚で、黒潮にのって南からやってきた夏の訪問者です。

最近は温暖化の影響で、冬も越すものが増えているんだとか。

クマノミ

黒っぽいのがオス、オレンジがメスで、イソギンチャクと仲良く暮らしています。

実は群れの中で一番大きいのがお母さんで、お父さんよりも強いんです。

縁の下の力持ちたち

伊豆のタイドプールには、お魚以外にもたくさんの生き物が見られます。

ヤドカリ

成長すると大きな家(貝殻)に引っ越しをする、究極のお引っ越し名人。

何でも食べる海のお掃除屋さんでもあります。

海の中で殻の中にササッて隠れたところを見つけて捕まえた。

イワガニ

岩の上をカサカサと素早く動き回る、磯のニンジャ。

海中より岩の上が好きなようです。

イワガニも海藻、小さなプランクトン、魚の死骸、時には他のカニまで食べちゃう雑食性。

ナマコ

地味に見えるけれど、海底の砂を食べて、きれいにしてから出すという大切な仕事をしています。

海の浄水器みたいな存在です。

さわってみたら柔らかかった。

ヒトデ

実は活発なハンターで、たとえば口から胃袋を出して、貝を包み込んで食べちゃうんです。

生態系のバランスを保つ重要な役割を担っています。

家族で安全に楽しむ磯遊びのコツ

たくさんの生き物に出会える磯遊びですが、安全に楽しむためには準備がほんとうに大事です。

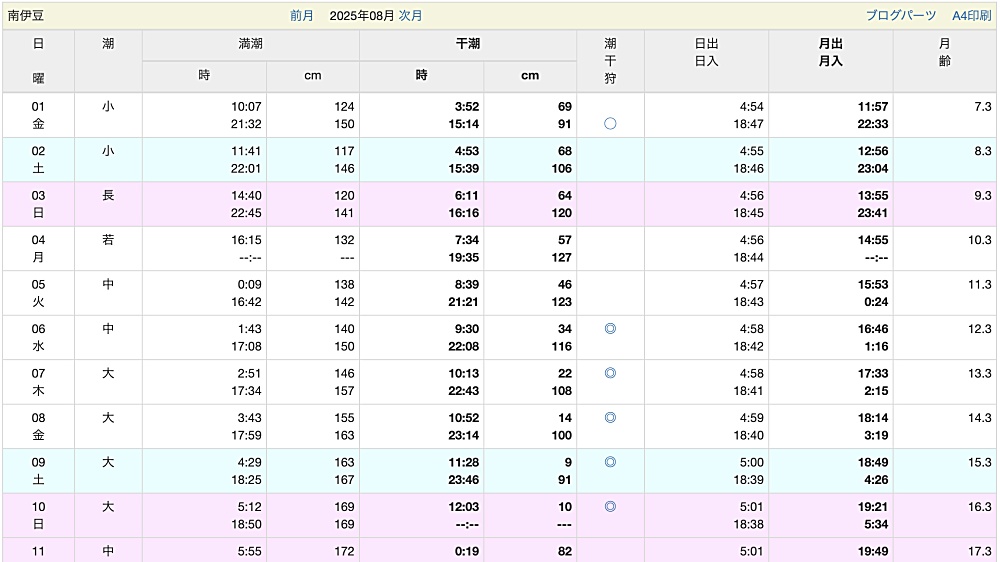

ウェブサイト等で必ず潮見表を確認

干潮の時間を事前にチェックして計画をたてましょう。

大潮の日の干潮前後が一番、タイドプールを楽しめます。

ウェブサイトやアプリで簡単に調べられます。

海が満ちてくると安全に観察できなくなるエリアもある

こちらは私と娘が実際に海で魚を観察しているところです。

午前中はふたりとも立つことができた場所でしたが、午後になると立てなくなりました。

安全に観察をおこなうために、干潮のタイミングを狙いましょう。

浅い海なら器具をつかって魚がよく見える。

磯遊びは準備が9割!装備をしっかりと

磯遊びをするなら、かならず以下の装備をすべて用意しましょう。

- 用意するもの

-

- 滑らない靴(マリンシューズが最適です)

- ライフジャケット(子供は必須、大人も着用を推奨します)

- 帽子と日焼け止め、またはラッシュガード

- 観察用の透明容器(のぞきメガネや採取後の入れ物)

海の中は割れたガラスやゴツゴツした岩や木の枝など、さまざまなもので足を怪我する可能性があり、マリンシューズを履いて歩くようにします。

岩場はすべりやすいので、万が一の事故にそなえて、海に入らない予定であっても、ライフジャケットを着用します。

観察道具をもっていかないと、ついつい無理のある行動をとってしまう可能性があります。

のぞきメガネやシュノーケリングの道具も必携です。

海の中での事故は水難事故の多くを占めています。

かならず装備を確認し、準備を万端にしてから海に行きましょう。

海で毎年何人も亡くなっています。

磯遊びのマナーを守って自然を大切に

子供と磯遊びに出かけるなら、あらかじめマナーを確認しておきます。

「見るだけ、触るだけ」の原則

生き物たちは伊豆の大切な住民です。

観察した後は、必ず元の場所に戻してあげましょう。

石をひっくり返したら戻す

石の裏側は多くの生き物の大切な家です。

ひっくり返したら、そっと元に戻してあげましょう。

来た時よりも美しく

ゴミは持ち帰ります。

できれば落ちているゴミも拾って帰ります。

これが自然を愛する人のマナーです。

子供の「なぜ?」を育てる観察のポイント

ただ観察するだけでなく、もっともっと子供のまなびにつなげるコツを説明します。

小さな科学者を育てよう

「この魚はどうやってここまで来たの?」

「なんで貝殻を背負っているの?」

「どうして潮は満ちたり引いたりするの?」

子供たちの素朴な疑問こそが、科学への第一歩。

一緒に観察しながら、「お母さん・お父さんも知らないから、一緒に調べてみようか」という姿勢が大切です。

教えすぎず、一緒に考えたり調べたりします。

記録を残すことで思い出したり調べ物をしたりする機会を創出

スマホで写真を撮ったり、気づいたことをメモしたり、家に帰ってから図鑑で調べたりする楽しみもありますよね。

子供用の観察日記をつけるのもおすすめです。

まとめ:海から学ぶ地球の不思議

伊豆の磯は、ただの遊び場ではありません。

地球の歴史、生命の神秘、自然の仕組みを肌で感じられる最高の「野外教室」です。

子供たちにとって、教科書で習う「地殻変動」や「生態系」が、目の前で動き、呼吸している現実として体験できる貴重な場所。

そして何より、自然の美しさと厳しさを同時に学べる場所でもあります。

子供たちが大人になった時、「あの時お父さん・お母さんと見た小さな青い魚」の記憶が、自然を大切にする心につながっていくことでしょう。

コメント