親株・ウイルスフリー苗・炭酸ガス…プロの技術を学ぶ

2025年11月の3連休、家族で栃木県小山市の「いちごの里ファーム」をおとずれました。

お目当てのいちご狩りは抽選に外れてしまいましたが、ビニールハウスを外から見学させてもらったところ、思いがけない学びがありました。

今回は、そのときの様子や学んだことをお伝えします。

いちごの里ファームでの出会い

いちごの里ファームでは、11月下旬の3連休に「いちご祭り」というイベントを開催していて、たくさんの家族連れで賑わっていました。

いちご狩りの抽選には残念ながら外れてしまいましたが、せっかく来たのだから何か収穫を持ち帰りたい。

そう思ってプレハブの事務所を訪ね、「娘の自由研究のためにビニールハウスの写真を撮らせていただけませんか」とお願いしてみました。

農家さんとの会話で得た貴重な情報

スタッフの方は快く「外側からなら撮影して構いませんよ」と許可してくれました。

さらに嬉しいことに、「今シーズン収穫するいちごのほかに、親株も育てているんですよ」などと、いろんなことを教えてくれました。

いちご研究の出発点

話を聞いてみて、さいしょに、ふつうの株と、親株とは何が違うのか、という疑問がわきました。

この疑問が、今回の自由研究の出発点になりました。

2種類のビニールハウスを観察してわかったこと

園内を歩いてみると、明らかに様子の異なる2種類のビニールハウスがあることに気づきました。

ひとつは密閉されたハウス、もうひとつは開放的なハウスです。

それぞれのちがいを観察することで、イチゴ栽培のしくみが見えてきました。

密閉ハウスに植えられた収穫を待ついちご

上の写真は、作業がらくになるように、高設栽培(こうせつさいばい)をしている、密閉されたハウス。

ハウスの中をビニール越しにのぞくと、整然と植えられたいちごの株に白い花が咲いていました。

赤いいちごも少しついてた。

ハウスの中に置かれたミツバチの巣箱

こちらは、いちごが地面に直接植えられ、密閉されたハウス。

地面に植えると根を深くはることができて、味に深みが出ます。

ハウスの中にはミツバチの巣箱が置かれていて、白い花の周りを蜂が飛びまわっている様子が確認できました。

ビニールの隙間から出てきてしまう蜂もいました。

ちょっと怖かった。

二酸化炭素の供給装置

さらに興味深かったのは、ハウスの外にLPガスボンベが並べられていたことです。

オレンジの管がハウスの中までのびていって、その先ではファンが回っていました。

実はこれ、二酸化炭素施用(せよう)、または炭酸ガス施用とよばれる最先端の栽培技術なのです。

この技術を使うことで、いちごの光合成効率を大幅に高めることができます。

開放ハウスに並べられた来年のための「親株」

一方、密閉されていないハウスには、鉄パイプで組み立てられたラックがありました。

その上のトレーには、小さな育苗ポットがずらりと並んでいます。

ポットの中のいちごは、寒さにたえるために、葉が部分的に赤く紅葉していました。

これがスタッフの方が言っていた「親株」です。

収穫シーズンにおける親株の存在のナゾ

11月なのに、なぜまだポットに植えたままの苗があるのでしょうか。

調べてみると、これには栃木県のいちご栽培を支える重要な仕組みが関係していることが、わかりました。

いちごは苗で決まる!「苗半作」の原則

農業の世界には苗半作(なえはんさく)という言葉があります。

作物のとれる量や質の半分は、植える前の苗のコンディションで決まるという意味です。

特にいちごの場合、この原則を念頭にそだてることがとても重要です。

いちごはランナーによるクローン増殖で増やす

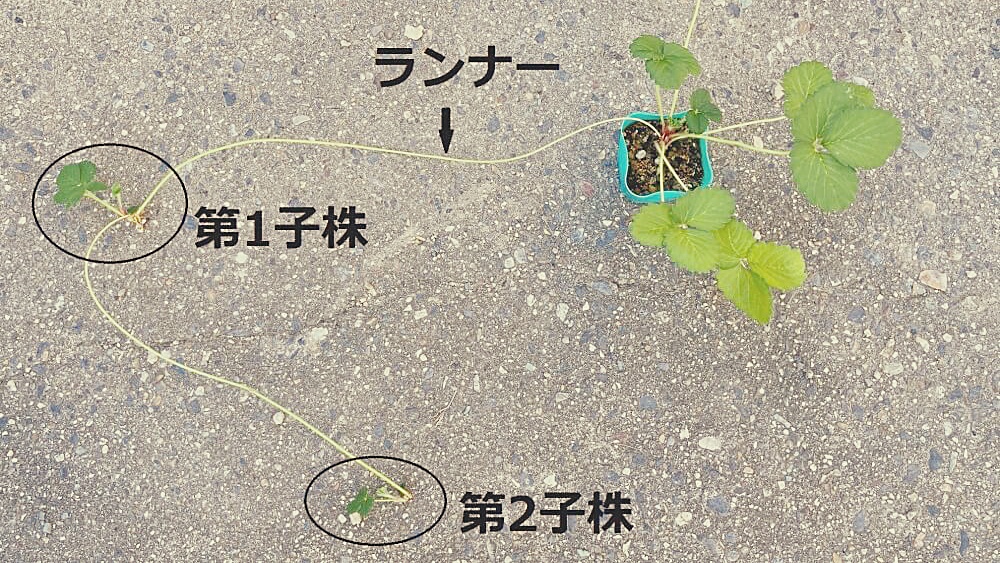

いちごは種よりもランナーと呼ばれる茎を伸ばして増えていきます。

親株からランナーがのびて、その先に子株ができ、さらにそこから孫株、ひ孫株、という感じで増えていきます。

それらの株から、元気のよい株を子苗として畑に植えます。

栃木県いちご研究所によると、1本の親株から約30本の子苗が取れるそうです。

ランナーで増殖するいちご

この増殖方法は「栄養繁殖」と呼ばれ、親と全く同じ遺伝子を持つクローンが生まれます。

種から育てる「種子繁殖」と違い、親株の特徴がそのまま受け継がれるメリットがあります。

しかし同時に、親株が病気を持っていると、それもそっくり子どもに伝わってしまうという怖いデメリットもあります。

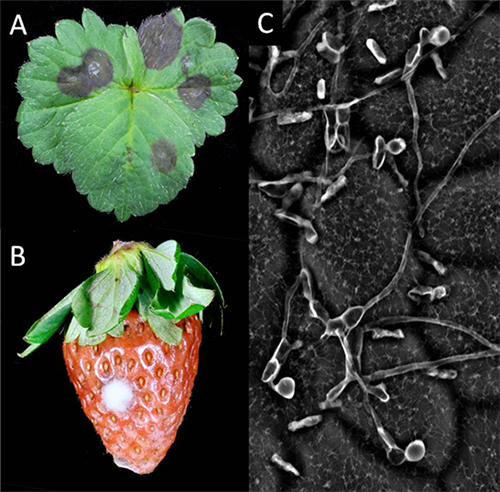

見えない敵であるウイルスの脅威との戦い

出典:理化学研究所

いちごを脅かす「見えない敵」がウイルスです。

イチゴマイルドイエローエッジウイルス、イチゴモットルウイルスなど、いちごに感染するウイルスがいくつか存在します。

感染しても株がすぐに枯れるわけではありませんが、次のような慢性的な被害が出ます。

- 病害がいちごに与える被害の例

-

- 草勢の低下: 葉が小さくなり、株全体が縮むなど、生育が悪化

- 果実品質の悪化: 実が小さくなり、甘みが乗りにくくなるなど、品質が低下

- 収量減: 健全な株に比べて、収穫量が10〜30%も減少

ランナーで増殖すると、ウイルスもそのまま受け継がれます。

何年も同じ株から苗を取り続けると、いろんなウイルスがどんどん蓄積されてしまうのです。

ウイルスフリー苗は栃木県の秘密兵器

そこで登場するのが「ウイルスフリー苗」です。

これは茎頂培養(メリクロン)という技術で作られた、ウイルスに感染していない清潔な苗のことです。

茎頂培養のしくみ

植物の成長点(ランナーの先っぽ)は、ウイルスが侵入しにくい部分です。

この0.5mm程度のごく小さな組織を無菌状態で培養し、新しい株を作ります。

試験管の中で大切に育てられた苗は、ウイルスの脅威から完全に解放されています。

栃木県では、JAなどを通じて、このウイルスフリー苗が農家に供給されています。

その配布時期が11月だったのです。

私たちが見た育苗ポットは、まさにこの時期に配布されたばかりの親株だった可能性が高いと思います。

なぜ11月に配布するの?

「来年のいちごの苗なら、春に配ればいいのでは?」と思うかもしれません。

実は11月配布には科学的な理由があります。

理由1:休眠と低温遭遇

試験管から出たばかりの苗は環境変化に敏感です。

冬の寒さを経験させることで、植物ホルモン(ジベレリンなど)の活性が高まり、春以降の成長が活発になります。

理由2:根の発達

11月から春までの間にポットサイズを徐々に大きくし(「鉢増し」といいます)、根をしっかり張らせます。

根が充実した状態で春に定植すれば、ランナーの発生数が格段に増えます。

理由3:品種特性への対応

栃木県の高級品種「スカイベリー」は、初期のランナー発生が少ないという特徴があります。

十分な苗数を確保するためには、早めに親株を手に入れて、時間をかけて育てる必要があります。

いちご栽培の1年:カレンダーで見る農家の仕事

栃木県いちご研究所の資料をもとに、いちご栽培の1年を整理してみました。

| 時期 | 作業内容 | 私たちが見たこと |

|---|---|---|

| 11月 | ウイルスフリー苗(親株)の受け取り | 開放ハウスの育苗ポット |

| 3〜4月 | 親株の定植 | ― |

| 6〜8月 | ランナー増殖、子苗の育成 | ― |

| 9月上中旬 | 本圃(生産用ハウス)への定植 | ― |

| 10月下旬 | 開花開始、ミツバチ導入 | ― |

| 11月下旬 | 収穫開始 | 密閉ハウスの開花・着果 |

| 12月〜5月 | 収穫・出荷のピーク | ― |

私たちがファームを訪れた11月24日は、まさに「収穫開始」のタイミングだったようです。

12月からは予約していちご狩りができるけど、11月はまだだった。

観光農園ならではの工夫

いちごの里ファームは、年間約30万人が訪れる日本最大級の観光農園です。

単にいちごを育てるだけでなく、カフェやスイーツショップも併設する「6次産業化」のモデルケースとなっています。

農園近接のカフェならではの完熟いちごスイーツ

私たちは今回、天使のパンケーキ、いちごパフェ、いちごタルトを味わいました。

農園のカフェでは、隣の農園で栽培したいちごを使うので、スーパーや、街のカフェのいちごにくらべて新鮮かつ熟したものを味わうことができます。

甘くて美味しかった!

また、形が悪くても美味しいいちごを使うことで、フードロスを防ぐことにもつながります。

予備苗の重要性

一方、観光農園では、お客様に常に美しいいちごを見せる必要があります。

もし病気で枯れた株があったり、空きスペースがあったりしたら、いちご狩りの満足度は下がってしまいます。

そのため、一般の農家よりも多めに「予備苗」を用意して、問題があればすぐに植え替えられるようにしています。

おわりに:「外れくじ」が「大当たり」に変わった日

いちご狩りの抽選には外れてしまいましたが、おかげでビニールハウスをじっくり観察し、農家さんのお話を聞く機会に恵まれました。

我々が11月に見た小さな育苗ポットは、来年、再来年のおいしいいちごへとつながっていることを知りました。

いちご狩りに訪れた際は、ぜひ、他のビニールハウスも覗いてみてください。

農家の方々の工夫と努力を感じることができるはずです。

参考サイト

コメント