小学生の自由研究、テーマは世界!親子で楽しむ国際理解の第一歩

自由研究というと社会や国際理解もりっぱなテーマです。

むかしにくらべて、メディアやお友達をつうじて海外と接する機会はたくさんあります。

今回は、娘と一緒に「五感で学ぶ」をテーマに、東京でできるバングラデシュ探訪に取り組んでみました。

きっかけは隣の席のバングラディシュのお友達

小学1年生の娘のクラスにはバングラデシュ出身のご両親を持つ女の子がいて、娘のとなりに座っています。

私は授業のサポートをしてる。

そこで今回、バングラディシュの文化を自由研究のテーマにするならどうしたら良いか、いっしょに考えてみました。

バングラディシュとは

バングラデシュは、世界地図で見るとアジアの南部、「南アジア」にあります。

巨大なインドの東側に位置しており、南は「ベンガル湾」という大きな海に面しています。

昔はイギリス領インドの一部で、1947年に宗教上の理由からパキスタンの一部(東パキスタン)として独立しました。

しかし、その後、言語や文化の違いから対立が深まったため、1971年にインドの支援を受けながら独立戦争を戦い、「バングラデシュ」として独立を果たしました。

まずは腹ごしらえ!五感で味わうベンガル料理

バングラディシュは国民の約9割がイスラム教徒です。

豚肉やアルコールは口にせず、食事はすべてハラールの戒律に則っています。

ベンガル料理を子供と一緒に味わうならトルカリ

ということで、私たちの小さな冒険は、神保町にあるベンガル家庭料理のお店「トルカリ」から始まりました。

トルカリはおしゃれで落ち着いた雰囲気で、清潔感があり、子供用の辛くないメニューも用意されているので、子供づれでも安心して過ごせます。

娘が選んだのは「バングラ・フライドライス」

運ばれてきたお米を見て、娘がさっそく発見を口にしました。

お米が長い!パラパラしてる!

バングラデシュでよく食べられているお米(バスマティライス)は、日本のお米とはちがう長粒種で、ねばり気が少なく、サラッとした食感が特徴です。

バングラデシュは世界一お米を食べる国といわれています。

ミラニッシュは野菜たっぷりの家庭料理

私が注文したのは、野菜たっぷりの「ニラミッシュ」

左から、野菜の炒め物(バジ)3種類、からいマッシュポテト(ボルタ)、デザート、野菜カレー、豆のスープ(ダール)、そして手前のレンズ豆の炊き込みご飯(キチュリ)などがワンプレートになった、彩り豊かで優しい味わいの一皿です。

ダールは日本の味噌汁のように毎日食卓にならびます。

トルカリでは、バングラディシュで食べられている魚料理や、結婚式やお祝いの席で食べる特別なごちそうである「ビリヤニ」もメニューにありました。

次回またいろいろチャレンジしたいと思います。

物語のある買い物でバングラデシュの手仕事に触れる

次に向かったのは、秋葉原にある「マザーハウス」の本店。

途上国から世界に通用するブランドをつくるという理念を掲げたブランドです。

バングラディシュは革製品が有名

私はこれまで、バングラデシュというと布製品や縫製産業のイメージがありましたが、革製品も特産品なのだと知りました。

小柄な牛が多く飼育され、きめ細やかで柔らかい牛革の生産が盛んで、革製品の加工技術も高いのだそうです。

店内には、そんな上質な革や布で作られた素敵なバッグや小物がたくさん。

ついつい、かわいらしい革製品の作品を購入

娘はネズミの形をした小さな革の小銭入れを、私はゾウの形をしたポーチを自分へのお土産に選びました。

このゾウのポーチ、鼻先がループ状の持ち手になっていて、耳もパタパタと動く、遊び心あふれるデザイン。

一つひとつの製品に、作り手の物語や温もりが感じられました。

バングラディシュの麻布をかわいいポーチに

バングラディシュは、黄麻(こうま)という植物から作られるジュートというリネンが有名です。

マザーハウスでは、黄麻で織られた2種類のはぎれをえらんで、ポーチを店内で自作できます。

麻布の美しいバッグも売られていました。

おうちで深掘り!発見を知識に変える時間

帰宅後は、親子で「もっと知りたい!」モードに。

YouTubeでバングラデシュの街の様子や、美しい民族衣装「サリー」を着た人々の姿を眺めたり、ベンガル語の簡単な挨拶をノートに書き写したりしました。

バングラデシュの国語であるベンガル語

ベンガル語は、バングラデシュの国語であり、またインドでも憲法の第8付則に定められた22の指定言語のひとつです。

- こんにちは:

-

- ノモシュカール (নমস্কার)

- ありがとう:

-

- ドノバット(ধন্যবাদ)

- おいしい:

-

- モジャ(সুস্বাদু)

調べてみると、面白い発見がたくさんありましたが、ここには書ききれませんので、またいつか機会があれば言及します。

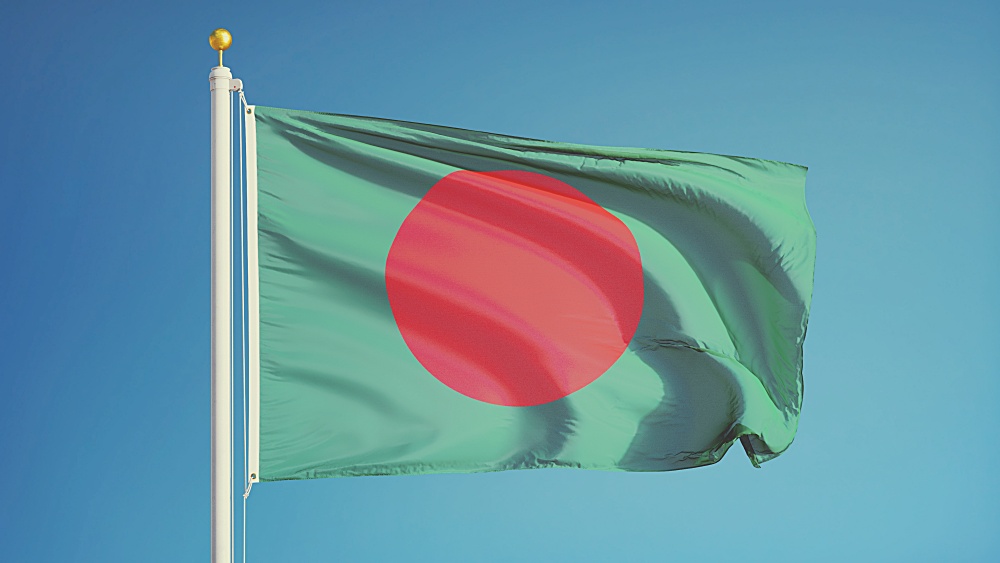

バングラデシュの国旗の秘密

緑の大地に太陽が昇る様子を描いたもの。

実はこのデザイン、日本の日の丸を参考にしたと言われています。

親近感が湧きますよね。

さらに、赤い丸は少しだけ旗竿寄りにずらして描かれているのですが、これは旗が風になびいた時に、丸がちょうど真ん中に見えるようにという、賢い工夫なのだそうです。

国のシンボルはベンガルトラ!

国の動物は、力強く美しい「ベンガルトラ」。

そして国花は、清らかな「スイレン」です。

ベンガル語で「シャプラ」と呼ばれるこの花は、「笑顔をつくる花」という意味があり、女の子の名前にも使われるそうです。

小さな探検が、大きな世界への扉を開く

今回の一日で、私たちの自由研究ノートは、料理の味、可愛い雑貨、新しい言葉、そして驚きの発見でいっぱいになりました。

何よりの収穫は、遠い国の話だと思っていたバングラデシュが、私たちにとって身近で、とても魅力的な国になったことです。

お友達に朝「ノモシュカール」って挨拶してみよう。

海外の文化に触れる第一歩は、なにも難しく考える必要はないのかもしれません。

おいしいものを食べたり、かわいいものを見つけたり。

そんな親子の「楽しい!」という気持ちが、子どもの好奇心を育て、国境を越えた友情のきっかけを作る、一番の近道なのだと実感した一日でした。

コメント