親子で夜間と朝の「花解剖」観察

「アサガオのタネの断面観察」「発芽実験」に続く第3弾の自由研究をやってみました。

発芽実験で発芽したアサガオは、まだ成長中で、花は3,4個しか咲いていません。

そこで、今回は、娘が夏休みのあいだに小学校から持ち帰ったアサガオを使って観察してみることにしました。

今回は、受粉→受精→タネ形成に迫ります。

観察は、朝10時のつぼみと夜22時のつぼみ、青いたね袋と茶色いたね袋のなかを比べる方法で行いました。

今回使った観察道具

今回使った道具は以下のとおりです。

- 観察道具

-

- 1cmグリッドの作業用ゴムマット

- ピンセット×2

- スマートフォン

- ポータブル顕微鏡

- LEDランタン

- ハサミ

- カッター

- キッチンペーパー

スマホはカメラだけでなく虫眼鏡の代わりとなり、スマホだけでもかなり細かいところまで観察できます。

ライトのような直接的な光では濃淡がおおきくなってしまうため、淡く全体を照らすライトがおすすめです。

つぼみをそっと開いて観察

娘が夏休みのあいだに小学校から持ち帰ったアサガオは、毎日2つずつのペースで花を咲かせました。

しかし、なかなか種がなっているところをみかけません。

ちゃんと受粉できているのかしら。

そう思ってしらべたら、アサガオは自家受粉する植物とのこと。

まずは、つぼみの中で起こっていることを娘と一緒に見てみることにしました。

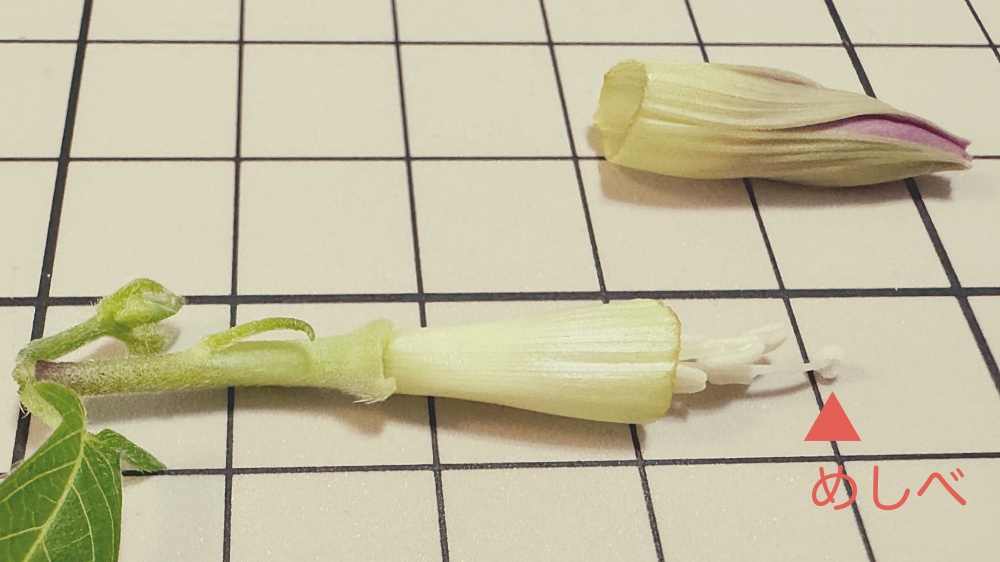

朝10時:明朝に咲く予定のつぼみをそっと開いてみた

朝10時の時点で、つぎの日に咲く予定のつぼみをとってきて、中をみてみました。

つぼみのがく下端〜花弁先端までは、4cmでした。

つぼみをそっとハサミで開いて、中の配置を見てみました。

真っ白なおしべ5本とめしべ1本がありました。

おしべは長さが不ぞろいですが、めしべより全部短いことが確認できました。

夜10時:明朝に咲く予定のつぼみをそっと開いてみた

つぎに、夜10時にとってきたつぼみは、がく下端〜花弁先端まで8cmもの大きさがありました。

つぼみは朝から夜にかけて倍の長さに成長。

つぼみをそっとハサミで開いて、中の配置を見てみました。

真っ白なおしべ5本とめしべ1本。

おしべは長さが不ぞろいで、めしべより長い3本・短い2本が確認できました。

アサガオ等のヒルガオ科ではおしべの長さが不揃いになります。

輪切りだとわかりにくかったので、カッターで半分にカットして、LEDライトで照らしてみました。

めしべの付け根に子房とよばれるわずかなふくらみがあり、内部に白い塊(未熟な胚珠・種子のもと)があるのを確認。

めしべは、がくの下端から先端(柱頭)まで約4cmでした。

おしべ先端のやくをピンセットで軽くつぶすと、白いつぶつぶ(花粉)が出現。

めしべ先端(柱頭)に軽く押しつけると、かんたんにくっつきました。

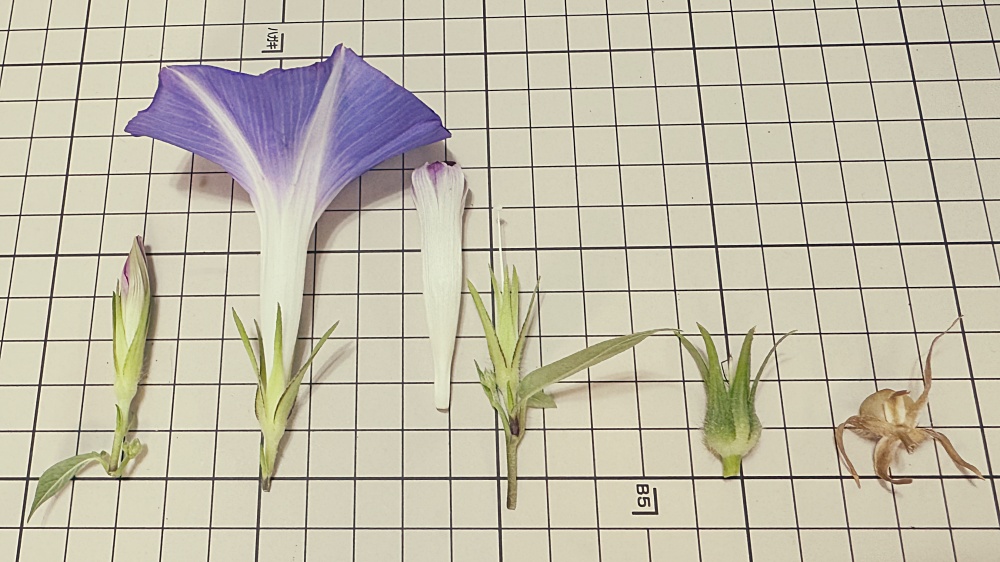

朝と夜のつぼみからわかる自動受粉のしくみ

このように、アサガオは花が開くまでの間におしべが伸びて、柱頭を追い抜き、このときに花粉がこすりつけられて自動受粉します。

- 受粉の種類のおさらい

-

- 自動受粉: 花自体の動きで完結する受粉

- 自家受粉: 1つの植物の株内で完結する受粉

- 自花受粉: 1つの花の花粉が同じ花のめしべに受粉

- 他花受粉: 1つの植物に咲く異なる花同士での受粉

- 他家受粉: 別の株同士で、虫や鳥、風などが媒介する受粉

- 虫媒受粉: 別の株同士で、特に虫が媒介する受粉

朝10時:その他の各ステージを比較

つぼみ以外についても、咲いたばかりの花、昨日咲いてしぼんでいる花、緑色と茶色のたね袋を採って、それぞれ観察してみました。

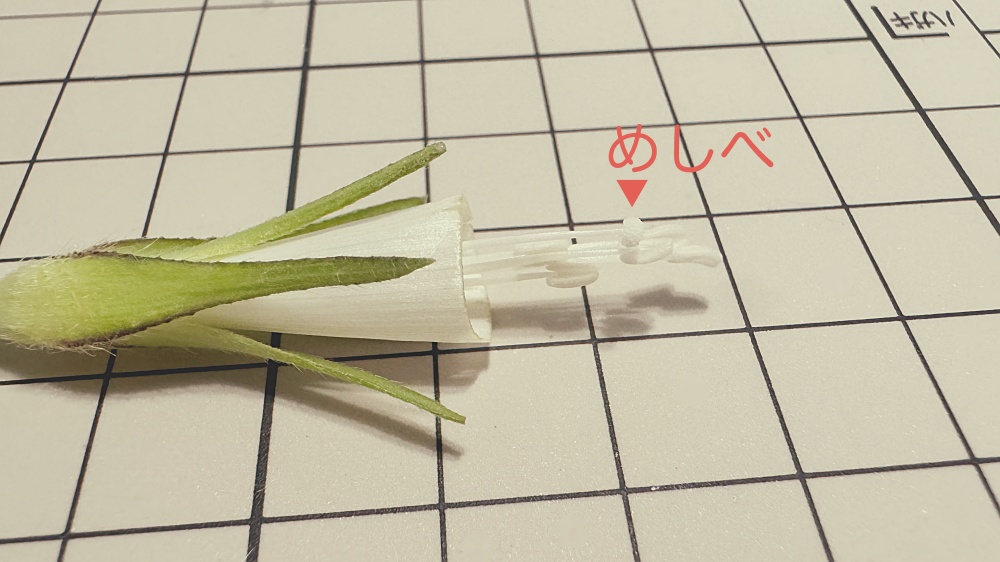

今朝咲いたばかりの花を縦に開いてみた

花のがく下端〜花弁先端までは、8cmで、昨日の夜10時のつぼみと大きさは変わりませんでした。

めしべの長さは約4cmで、昨晩のつぼみと同じだったのに対し、5本のおしべはすべてめしべより長く、先端のやくがやや褐色に変わっていました。

花びらの内側に花粉の粒が付いているのも確認。

花がひらく間におしべが柱頭の位置を越えて、自家受粉が完了している状態だと考えられます。

しぼんで内側にくるんと巻いた花びらの中

上の写真のように、花びらとおしべはかんたんに抜けてしまい、めしべだけが子房の上に残りました。

やくはさらに褐色化し、やくの膨らみは縮小。

花びらの先が内側にまるまって、花が閉じることで、めしべを乾燥などから守っているそうです。

受粉・受精が進むと、役目を終えたおしべが脱落し、子房がこれから膨らんで実(さく果)になります。

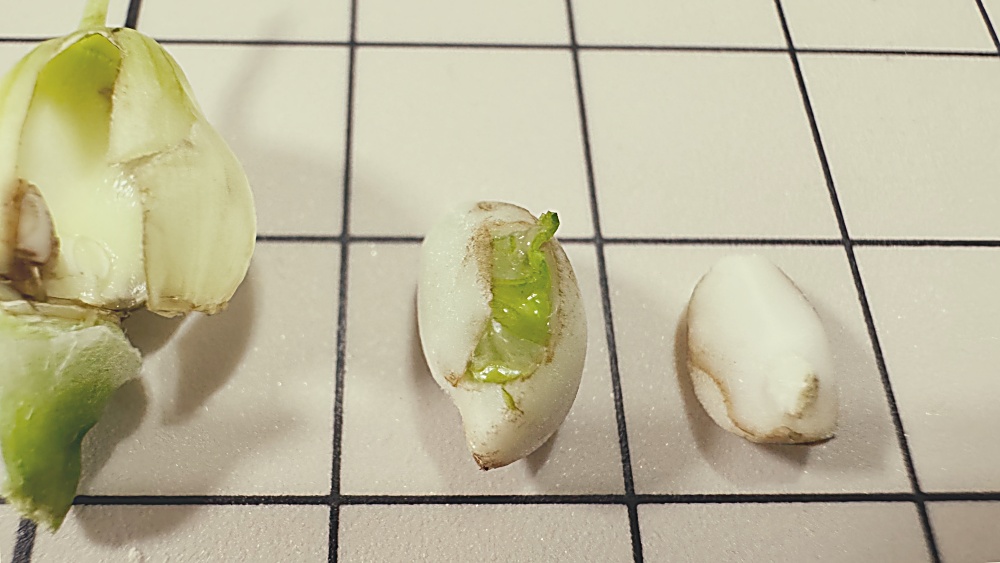

青い実と茶色い実の中を観察

まずは、茶色い子房の中を見てみました。

茶色い子房のなかの構造を観察

子房は3つの部屋に分かれ、各室に胚珠が2つ、つまり最大6粒の種子が入る設計になっています。

しかし、今回見た子房では、酷暑の影響からか、3つずつしかたねは採れませんでした。

出来損ないのたねと思われる黒いかたまりが、子房のなかにくっついているのが見られました。

緑色の子房のなかの構造を観察

緑色の子房からは、2つのたねが採れました。

中にはあざやかな緑色の双葉が入っていました。

緑色の子房にも、出来損ないのたねと思われる白いかたまりが見られました。

種子の色は成熟とともに白〜白緑 → 茶 → 黒へと変化します。

白緑から茶になる過程でたねの発芽力が増し、黒になることで硬実化が進むそうです。

さいごに

小学1年生の娘といっしょに取り組んでみたアサガオの解剖と観察。

「種の赤ちゃんを見つけた!」「花粉がくっついた!」という発見の連続でした。

- この観察を通じて学んだこと

-

- 朝顔は開花前にすでに自家受粉を完了させていること。

- 開花が進むにつれて、雄しべと雌しべの長さに変化が見られること。

- 受粉が終わると、雄しべは役目を終えて自然に脱落すること。

- 種は受粉から約1ヶ月かけて、白から徐々に黒へと変化していくこと。

理科の教科書でまなぶ「おしべ」「めしべ」という言葉が、実体験として理解できました。

夏休みの自由研究に悩んでいる方、ぜひ朝顔の解剖実験に挑戦してみてください。

小学1年生でも、適切な道具と大人のサポートがあれば、立派な科学者になれます。

おまけ(安全のために)

カッターやハサミは必ず大人が扱い、または大人の監督下で子供に扱わせましょう。

また、朝顔の茎から出る白い液(乳液)は、まれにかぶれることがあるので、実験後は必ず手を洗いましょう。

コメント